- 《岳陽樓記》藝術手法解讀 推薦度:

- 相關推薦

解讀《岳陽樓記》藝術手法

這篇記敘述了事情的本末源起,通過描繪岳陽樓的景色及遷客騷人登樓覽景后產生的不同感情,表達了范仲淹“不以物喜,不以己悲”的生活態度和“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的政治抱負。下面是賞析時間啦,小編整理 《岳陽樓記》的賞析論文,歡迎大家來閱讀和借鑒!

《岳陽樓記》藝術手法

《岳陽樓記》是一篇為重修岳陽樓寫的記,內容充實,情感豐富,將敘事、寫景、議論、抒情自然地結合起來,既有對事情本末的交代,又有對湖光水色的描寫;既有精警深刻的議論,又有惆悵悲沉的抒情。文章通過遷客騷人登樓時或喜或悲的覽物之情的分析議論,表達了作者“不以物喜,不以己悲”的博大胸懷和“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的政治抱負。

一、記樓不寫樓,借“離題”之筆巧寫人生情懷

《岳陽樓記》一文寫作上最大的特點莫過于該文雖以“岳陽樓記”為題,但除第一節外,文章的主要內容卻并不是寫岳陽樓,而是寫岳陽樓外廣闊浩渺、氣象萬千的洞庭湖,寫遷客騷人登樓看湖而產生的不同的覽物之情,特別是寫作者由此引發的“不以物喜,不以己悲”的人生情懷和“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的政治抱負。那么,這篇文章這樣寫離題嗎?

當然沒有。這是作者在文中運用的一般人不敢寫的險筆,更是作者在文中運用的妙筆。為什么這么說呢?

第一,文中第二節所寫的洞庭湖勝景乃是設想站在岳陽樓上看到的勝景,這就突出了岳陽樓的人文價值。文章第二節首句“予觀夫巴陵勝狀,在洞庭一湖。”即點明了岳陽樓的這一人文價值。也正是因為這個原因,作者才把自己在文中描繪的“銜遠山,吞長江,浩浩湯湯,橫無際涯;朝暉夕陰,氣象萬千”的洞庭湖景象,稱之為“岳陽樓之大觀”。可以說,方便人們登樓觀湖乃是滕子京重修岳陽樓的一個主要目的之一。

第二,文中第三、四節所寫的遷客騷人在陰晴不同的氣候條件下登樓觀湖的“覽物之情”,這既是對上文所謂“岳陽樓之大觀”進一步地具體描寫,更和刻在岳陽樓上的那些“唐賢今人詩賦”相照應。這就使文中所寫的洞庭湖勝景更成為“岳陽樓之大觀”。

第三,某種程度上講《岳陽樓記》也是一篇托物言志的散文,即托“岳陽樓之大觀”,言作者胸襟抱負之志。所以文中第五、六節就緊承上文,運用逆反思維,寫不同于遷客騷人的“古仁人”的“不以物喜,不以已悲”的高尚情懷和自己的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的遠大政治抱負。這些內容看似與寫岳陽樓沒有任何關系,其實不然。因為這些內容是由前文寫遷客騷人登臨岳陽樓觀覽洞庭湖勝景而表現出來的“以物喜,以己悲”的精神操守而自然聯想出來的,并且這里所寫的“古仁人”的“不以物喜,不以己悲”的高尚情懷和上文所寫的遷客騷人登岳陽樓看洞庭湖勝景而表現出來“以物喜,以己悲”的精神操守形成了鮮明的對比。可以說,這篇文章自始自終都是寫遷客騷人登臨岳陽樓觀覽洞庭湖而生的“覽物之情”,所以全文都沒有一句真正的離題之筆。同時,作者在這里也是借“古仁人”的“不以物喜,不以已悲”的高尚精神,呼應文章開頭,贊譽雖遭貶謫但仍積極有為并重修岳陽樓的好友滕子京,這就使這些內容更與岳陽樓有了緊密的聯系。

有人在網上發了一篇文章,題目就叫《<岳陽樓記>為何不寫樓》。該文從分析《岳陽樓記》的寫作背景入手,認為范仲淹在自己的這篇名文里之所以記樓不寫樓,原因有三:

一是為了規避政治風險。因為滕子京是個有過經濟前科的人。范仲淹對他這次重修岳陽樓有沒有再次犯科,心中沒底,所以他不敢寫歌頌岳陽樓的文章。否則,一旦滕子京這次再被人抓住貪污工程款的把柄,自己難免就會受到牽連。

二是為了借此機會向皇帝表忠心,讓皇帝早日起用自己。

三是為了勉勵好友滕子京好好修養,再也不要做違法之事。按照此文觀點看,范仲淹豈不成了一個患得患失、明哲保身的人,一個對皇帝不講原則、阿諛奉承的人?而范仲淹的這篇名文,自然也成了作者的吹牛撒謊之作。這顯然是對范仲淹高尚人格和范仲淹這篇千古名文的極大污辱,同時,它更是與這篇文章抒發的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的主旨格格不入。

二、記敘、寫景、言志表達靈活、過渡自然、一線貫通、前后照應

具體地說,文章第一節側重敘事,寫滕子京不以貶謫為意仍積極有為,將巴陵郡(即岳州)治理得“政通人和”并將岳陽樓作了新的整修,還“屬予作文以記之。”這既是對滕子京治理岳州政績的充分肯定,更是對滕子京“謫守巴陵郡”期間表現出來的“不以物喜,不以已悲”的高尚精神的高度贊揚。而這實際上就為下文重點寫“古仁人”的“不以物喜,不以已悲”的高尚情懷和自己的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的遠大政治抱負等內容預設了伏筆。同時,第一節還起到了交代本文寫作緣起的作用。

文章第二節之所以要突出洞庭湖“朝暉夕陰,氣象萬千”的特點,就是為下文寫遷客騷人登岳陽樓看到的一陰一陽、一暗一明、一悲一喜兩種截然不同的情景做鋪墊。而寫遷客騷人“覽物之情,得無異乎”更是為第五節寫作者的人生感慨預設伏筆。

和第二節相比,第三、四兩節雖側重描寫抒情,而且還同屬寫唐賢今人登臨岳陽樓所看到的洞庭湖勝景,但筆法不同。前者是總寫,后者是分寫;前者是概寫,后者是特寫。更為值得注意的是,這里寫的兩幅洞庭圖景在文中形成了鮮明的對比。作者之所以要對比著寫兩幅洞庭圖景,就是為了突出文章第二節提及的遷客騷人“以物喜,以己悲”的精神操守,同時也就為下文第五節轉向抒寫“古仁人”的“不以物喜,不以已悲”的高尚情懷和自己的“行天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的遠大政治抱負張本。從上面的分析不難看出,這篇文章前面寫的所有內容其實都是直接或間接地為寫第五節的內容蓄勢和鋪墊。換言之,射箭要看準箭心,撰文則要扣準中心,本文從開頭的敘事到下面的寫景、抒情、議論思想格調是一層高于一層,但無不是朝著共同的中心——抒發作者“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的人生抱負來寫的。

文章第五節作為全文的高潮,側重議論,既是這篇文章的點睛之筆,更是這篇文章的升華之筆。點睛之筆是“不以物喜,不以己悲”;升華之筆是“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”。而這正是這篇千古名文的主旨之筆,也是最為出采之筆。整篇文章一線貫穿、一氣呵成,讀來總會讓人感受到一種“黃河之水天上來,奔流到海不復回”的豪邁激越的氣勢。而這樣磅礴有力的氣勢在情感色彩上又確與這篇文章抒發雄偉人生抱負的主旨珠聯璧合、相得益彰。

三、緊扣岳陽樓,以精警的語言議論,引發了讀者廣泛而強烈的共鳴

晉·陸機《文賦》中說“立片言而居要,乃一篇之警策。”可以說,范仲淹的《岳陽樓記》很好地踐行了這一寫作原則,而這主要體現在文中的千古名句“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”上。筆者認為,范仲淹的《岳陽樓記》之所以非常出名,主要原因就是文中的這一警句引發了歷代讀者(包括統治者和被統治者兩個方面)廣泛而強烈的共鳴。毫無疑問,這也是全文寫作的最大亮點。那么,為什么“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”一句會引發歷代讀者廣泛而強烈的共鳴呢?筆者認為主要原因有二,一方面此句深刻地表達了中國歷代那些希望在人生仕途上有所作為的知識分子的普遍心聲。在專制主義的中央集權制度下,中國歷代知識分子的人生仕途命運絕大多數是坎坷的。他們或用或廢,或升或降,全憑最高統治者的利益需要,也全由最高統治者說了算。對這些知識分子自己來說,風雨飄搖、顛沛流離完全成了他們人生仕途中不以自身意志為轉移的司空見慣的事情。雖然如此,中國歷代那些希望在人生仕途上有所作為的知識分子中的多數人還是希望能夠得到最高統治者的重用,以實現他們為君王、國家和人民建功立業的宏偉抱負。在這種情況下,如果沒有踏上仕途,他們就會以“先天下之憂而憂”自勉,刻苦學習;踏上仕途之后他們更是希望能做到“居廟堂之高,則憂其民;處江湖之遠,則憂其君。”在這種情況下,“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”自然就成了抒發他們報國雄心的名言警句。“先天下之憂而憂”決定了他們必然要立志改革,幫助朝廷消除弊政;“后天下之樂而樂”則代表了他們堅持不懈推進改革的決心。另一方面此句更是深刻地表達了歷代統治者對廣大知識分子的一個總要求。因為無論是奪取政權、鞏固政權,還是服務人民、建設國家,多數統治者都知道充分利用知識分子,發揮知識分子作用的重要性。為此,他們一般都希望全社會的知識分子能夠積極主動地為國家政權服務。具體地說,對于那些正在學習還沒有正式走上工作崗位的知識分子,統治者要求他們從小就要樹立“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的遠大志向并為此而刻苦學習。對于那些已經走上工作崗位的知識分子,統治者要求他們要以“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的人生情懷竭誠地為國家做好服務。而對于那些在人生仕途上遭遇挫折的知識分子,統治者則更希望他們能夠堅強樂觀,做到“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”。

從全文來看,范仲淹所謂“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,除了勉勵好友滕子京外,其主要表達的意思是他要堅持推行慶歷新政改革的決心是堅定不移的。不過,這一名句離開岳陽樓又是完全寫不出來的。于是,“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”在中國知識分子的心中成為了湖南岳州岳陽樓的一大文化符號。而岳陽樓上的一副對聯“四面湖山歸眼底,萬家憂樂到心頭”正好也生動地表現了岳陽樓的這一文化底蘊。

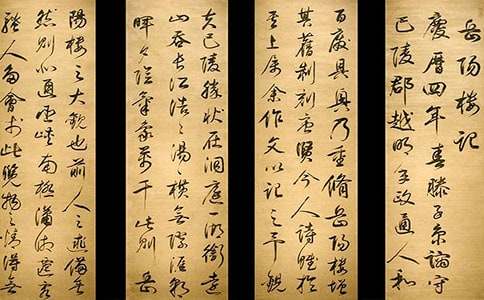

原文:

慶歷四年春,滕子京謫守巴陵郡。越明年,政通人和,百廢具興。乃重修岳陽樓,增其舊制,刻唐賢今人詩賦于其上。屬予興文以記之。(具通:俱)

予觀夫巴陵勝狀,在洞庭一湖。銜遠山,吞長江,浩浩湯湯,橫無際涯;朝暉夕陰,氣象萬千。此則岳陽樓之大觀也,前人之述備矣。然則北通巫峽,南極瀟湘,遷客騷人,多會于此,覽物之情,得無異乎?

若夫淫雨霏霏,連月不開,陰風怒號,濁浪排空;日星隱曜,山岳潛形;商旅不行,檣傾楫摧;薄暮冥冥,虎嘯猿啼。登斯樓也,則有去國懷鄉,憂讒畏譏,滿目蕭然,感極而悲者矣。(隱曜一興:隱耀;淫雨通:霪雨)

至若春和景明,波瀾不驚,上下天光,一碧萬頃;沙鷗翔集,錦鱗游泳;岸芷汀蘭,郁郁青青。而或長煙一空,皓月千里,浮光躍金,靜影沉璧,漁歌互答,此樂何極!登斯樓也,則有心曠神怡,寵辱偕忘,把酒臨風,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予嘗求古仁人之心,或異二者之為,何哉?不以物喜,不以己悲;居廟堂之高則憂其民;處江湖之遠則憂其君。是進亦憂,退亦憂。然則何時而樂耶?其必曰:“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”乎!噫!微斯人,吾誰與歸?

時六年九月十五日。

譯文

慶歷四年的春天,滕子京被降職到巴陵郡做太守。到了第二年,政事順利,百姓和樂,各種荒廢的事業都興辦起來了。于是重新修建岳陽樓,擴大它原有的規模,把唐代名家和當代人的詩賦刻在它上面。囑托我寫一篇文章來記述這件事情。

我觀看那巴陵郡的美好景色,全在洞庭湖上。它連接著遠處的山,吞吐長江的水流,浩浩蕩蕩,無邊無際,一天里陰晴多變,氣象千變萬化。這就是岳陽樓的雄偉景象。前人的記述已經很詳盡了。雖然如此,那么向北面通到巫峽,向南面直到瀟水和湘水,降職的官吏和來往的詩人,大多在這里聚會,他們觀賞自然景物而觸發的感情大概會有所不同吧?

像那陰雨連綿,接連幾個月不放晴,寒風怒吼,渾濁的浪沖向天空;太陽和星星隱藏起光輝,山岳隱沒了形體;商人和旅客不能通行,船桅倒下,船槳折斷;傍晚天色昏暗,虎在長嘯,猿在悲啼,這時登上這座樓啊,就會有一種離開國都、懷念家鄉,擔心人家說壞話、懼怕人家批評指責,滿眼都是蕭條的景象,感慨到了極點而悲傷的心情。

到了春風和煦,陽光明媚的時候,湖面平靜,沒有驚濤駭浪,天色湖光相連,一片碧綠,廣闊無際;沙洲上的鷗鳥,時而飛翔,時而停歇,美麗的魚游來游去,岸上的香草和小洲上的蘭花,草木茂盛,青翠欲滴。有時大片煙霧完全消散,皎潔的月光一瀉千里,波動的光閃著金色,靜靜的月影像沉入水中的玉璧,漁夫的歌聲在你唱我和地響起來,這種樂趣真是無窮無盡啊!這時登上這座樓,就會感到心胸開闊、心情愉快,光榮和屈辱一并忘了,端著酒杯,吹著微風,那真是快樂高興極了。

唉!我曾經探求古時品德高尚的人的思想感情,或許不同于以上兩種人的心情,這是為什么呢?是由于不因外物好壞和自己得失而或喜或悲。在朝廷上做官時,就為百姓擔憂;處在僻遠的地方做官則為君主擔憂。這樣來說在朝廷做官也擔憂,在僻遠的江湖也擔憂。既然這樣,那么他們什么時候才會感到快樂呢?他們一定會說:“在天下人憂之前先憂,在天下人樂之后才樂”。唉!如果沒有這種人,我同誰一道呢?

內容賞析

《岳陽樓記》全文有三百六十八字,共六段。

文章開頭即切入正題,敘述事情的本末緣起。以“慶歷四年春”點明時間起筆,格調莊重雅正;說滕子京為“謫守”,已暗喻對仕途沉浮的悲慨,為后文抒情設伏。下面僅用“政通人和,百廢具興”八個字,寫出滕子京的政績,引出重修岳陽樓和作記一事,為全篇文字的導引。

第二段,格調振起,情辭激昂。先總說“巴陵勝狀,在洞庭一湖”,設定下文寫景范圍。以下“銜遠山,吞長江”寥寥數語,寫盡洞庭湖之大觀勝概。一“銜”一“吞”,有氣勢。“浩浩湯湯,橫無際涯”,極言水波壯闊;“朝暉夕陰,氣象萬千”,概說陰晴變化,簡練而又生動。前四句從空間角度,后兩句從時間角度,寫盡洞庭湖的壯觀景象。“前人之述備矣”一句承前啟后,并回應前文“唐賢今人詩賦”一語。這句話既是謙虛,也暗含轉機,經“然則”一轉,引出新的意境,由單純寫景,到以情景交融的筆法來寫“遷客騷人”的“覽物之情”,從而構出全文的主體。

三、四兩段是兩個排比段,并行而下,一悲一喜,一暗一明,像兩股不同的情感之流,傳達出景與情互相感應的兩種截然相反的人生情境。

第三段寫覽物而悲者。以“若夫”起筆,意味深長。這是一個引發議論的詞,又表明虛擬的情調,而這種虛擬又是對無數實境的濃縮、提煉和升華,頗有典型意義。“若夫”以下描寫一種悲涼的情境,由天氣的惡劣寫到人心的凄楚。這里用四字短句,層層渲染,漸次鋪敘。淫雨、陰風、濁浪構成主景,不但使日星無光,山岳藏形,也使商旅不前;或又值暮色沉沉、“虎嘯猿啼”之際,令過往的“遷客騷人”有“去國懷鄉”之慨、“憂讒畏譏”之懼、“感極而悲”之情。

第四段寫覽物而喜者。以“至若”領起,打開一個陽光燦爛的畫面。“至若”盡管也是列舉性的語氣,但從音節上已變得高亢嘹亮,格調上已變得明快有力。下面的描寫,雖然仍為四字短句,色調卻為之一變,繪出春風和暢、景色明麗、水天一碧的良辰美景。更有鷗鳥在自由翱翔,魚兒在歡快游蕩,連無知的水草蘭花也充滿活力。作者以極為簡練的筆墨,描摹出一幅湖光春色圖,讀之如在眼前。值得注意的是,這一段的句式、節奏與上一段大體相仿,卻也另有變奏。“而或”一句就進一步擴展意境,增強疊加詠嘆的意味,把“喜洋洋”的氣氛推向高潮,而“登斯樓也”的心境也變成“寵辱偕忘”的超脫和“把酒臨風”的揮灑自如。

第五段是全篇的重心,以“嗟夫”開啟,兼有抒情和議論的意味。作者在列舉悲喜兩種情境后,筆調突然激揚,道出超乎這兩者之上的一種更高的理想境界,那就是“不以物喜,不以己悲”。感物而動,因物悲喜雖然是人之常情,但并不是做人的最高境界。古代的仁人,就有堅定的意志,不為外界條件的變化動搖。無論是“居廟堂之高”還是“處江湖之遠”,憂國憂民之心不改,“進亦憂,退亦憂”。這似乎有悖于常理,有些不可思議。作者也就此擬出一問一答,假托古圣立言,發出“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的誓言,曲終奏雅,點明全篇的主旨。“噫!微斯人,吾誰與歸”一句結語,“如怨如慕,如泣如訴”,悲涼慷慨,一往情深,令人感喟。文章最后標明寫作時間,與篇首照應。

本文表現作者雖身居江湖,心憂國事,雖遭迫害,仍不放棄理想的頑強意志,同時,也是對被貶戰友的鼓勵和安慰。《岳陽樓記》的著名,是因為它的思想境界崇高。和它同時的另一位文學家歐陽修在為他寫的碑文中說,他從小就有志于天下,常自誦曰:“士當先天下之憂而憂,后天下之樂而樂也。”可見《岳陽樓記》末尾所說的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,是范仲淹一生行為的準則。孟子說:“達則兼善天下,窮則獨善其身”。這已成為封建時代許多士大夫的信條。范仲淹寫這篇文章的時候正貶官在外,“處江湖之遠”,本來可以采取獨善其身的態度,落得清閑快樂,但他提出正直的士大夫應立身行一的準則,認為個人的榮辱升遷應置之度外,“不以物喜,不以己悲”要“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,勉勵自己和朋友,這是難能可貴的。這兩句話所體現的精神,那種吃苦在前,享樂在后的品質,無疑仍有教育意義。

創作背景

這篇文章寫于慶歷六年(1046)。范仲淹生活在北宋王朝內憂外患的年代,對內階級矛盾日益突出,對外契丹和西夏虎視眈眈。為了鞏固政權,改善這一處境,以范仲淹為首的政治集團開始進行改革,后人稱之為“慶歷新政”。但改革觸犯了封建大地主階級保守派的利益,遭到了他們的強烈反對。而皇帝改革的決心也不堅定,在以太后為首的保守官僚集團的壓迫下,改革以失敗告終。“慶歷新政”失敗后,范仲淹又因得罪了宰相呂夷簡,范仲淹貶放河南鄧州,這篇文章便是寫于鄧州,而非寫于岳陽樓。

按照宋代人的習慣,寫“記”以及散文一類的文章,本人并不一定要身在其地,主要是通過這種文章記錄事情、寫景、記人來抒發作者的感情或見解,借景抒情,托物言志。古時,邀人作記通常要附帶一份所記之物的樣本,也就是畫卷或相關文獻之類的資料,以供作記之人參考。滕子京雖然被貶岳州,但他在任期間,做了三件政績工程,希望能夠取得朝廷的諒解。重修岳陽樓便是其中之一,完成于慶歷五年(1045)。滕子京為了提高其政績工程的知名度,贈給范仲淹《洞庭晚秋圖》,并向他求作記,就是《岳陽樓記》。《岳陽樓記》所述內容有實物可查,然而《偃虹堤記》則無跡可尋。但是在《偃虹堤記》中,歐陽修也同樣將偃虹堤描寫得具體翔實,相較岳陽樓毫不遜色。因而,便引發了少數學者關于范仲淹寫《岳陽樓記》時是否去過岳陽樓的爭議。

【解讀《岳陽樓記》藝術手法】相關文章:

《岳陽樓記》藝術手法解讀08-24

岳陽樓記藝術手法09-05

岳陽樓記藝術手法09-11

岳陽樓記的藝術手法?08-05

《岳陽樓記》藝術手法賞析11-13

《岳陽樓記》藝術手法分析07-22

《岳陽樓記》理解及藝術手法08-07

《岳陽樓記》藝術手法及理解06-16

解讀:《滕王閣序》藝術手法05-09