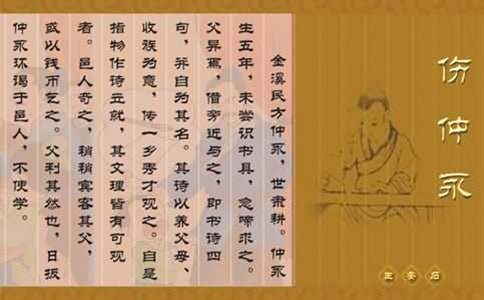

傷仲永的教案

作為一無名無私奉獻的教育工作者,通常會被要求編寫教案,教案有助于學生理解并掌握系統的知識。那么寫教案需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的傷仲永的教案,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

傷仲永的教案1

《傷仲永》教案

教前聚焦

《傷仲永》重在一“傷”字。這一點,學生容易掌握。可是,它背后的含義,學生就不容易掌握了。幫助學生抓住它背后的含義,是學習本文的任務之一。“傷”字背后的含義是傷什么呢?要讓學生思考。教學要讓學生明白,文章借仲永而擴及古今一切放棄學習的人,其意在警醒。沈德潛在《唐宋八家文讀本》卷三十中評曰:“勸學之語,婉轉切至。傷仲永,不獨為仲永也。聰明弟子,宜懸為座右銘”學生通過學習此文,能感悟到此理,才是一大收獲。

課堂一隅

給仲永下評語

師:說說對仲永的評價。

生:仲永是個很聰明的神童。

生:仲永是個毫無成就的庸人。

生:仲永是個可憐的犧牲品。

師:仲永的故事的確給了我們很多的啟示,同學們的評價見仁見智,不過,太簡單了。請同學們做仲永的老師,根據他的表現,給他下一段評語,怎么樣?

師:下評語要結合仲永的實際情況,觀點要明確,內容要有意義,語言要準確,要簡要。請同學們拿出筆,先把評語寫在紙上,看誰寫得最棒。

生:仲永,你五歲“即書詩四句,并自為其名”,很聰明,是個神童。可是,你不該年紀輕輕就把學習拋在腦后啊!你最終成了“泯然眾人”,原因就是你放棄了學習。人非生而知之,不學習就沒有真正的知識。學習對每個人來說都是極端重要的。大概你知道“活到老,學到老”這句格言吧,請記住,人的聰明來自學習。

師:下得好!

生:刀不磨要生銹,人不學習要落后。仲永,希望你牢記這條真理。雖然你落后了,別灰心,振作起來,努力學習,迎頭趕上去,最后的勝利一定屬于你。

生:仲永,你從一個智力超群的神童變成了碌碌無為的庸人。你完全可以成功的,但你沒有成功。我認為,主要原因就是你沒有正確的學習觀。你對學習缺乏理想,缺乏熱情,缺乏毅力。你雖然“指物作詩立就”,可你成天跟著你的父親寫詩賣錢,這是缺乏理想;你不堅持學習,熱衷于“環謁于邑人”,這是缺乏毅力。成功不會從天上掉下來。沒有理想的人永遠不會成功,沒有毅力的人永遠不會成功。

生:仲永,你的最大錯誤就是你把自己當成了天才。天才就是勤奮,就是珍惜時間努力學習。魯迅先生說“哪里有天才,我是把別人喝咖啡的時間都用在了學習上。”仲永,你才只有二十歲,只要你珍惜時間,發奮學習,就能成為真正的天才。

師:同學們的評語下得很全面。有鼓勵的,有批評的,有介紹方法的,有指明方向的。從仲永身上,同學們能得出什么結論呢?

生:任何人,不論其智商多么高,只要不學習,就會像仲永那樣變成庸人。

師:那么,王安石寫作此文的目的是不是單單為了傷仲永一個人呢?

生:不是。是傷像仲永那樣只靠天賦而放棄學習的人。

師:對。仲永的悲劇在于他放棄了學習。是誰造成了他的'悲劇呢?

生:是他的父親。

生:是他那個只知道賺錢,利欲熏心的父親。

生:是他不懂教育的老爸剝奪了仲永受教育的權利,“不使學”,不讓他學習。

師:仲永的父親不懂教育的重要性,扼殺了人才。同學們想對仲永的父親說點什么嗎?那就把它寫下來吧。當堂完成。(板書:給仲永父親的一封信)

專家點評:

在分析課文的思想內容時,教師別出心裁地采取讓學生給仲永下評語的方法,一下子把學生讀、思、寫的積極性都調動起來了。讓學生寫評語,學生由仲永的同齡人變成了評論者,他們的角色發生了轉換,閱讀的視角也就發生了轉變。這種轉變,對訓練學生的思維能力是很重要的。(宋聚軒)

教后拾零:

文言文教學,要讓學生和文章對話。學習文言文究竟讓學生學什么?是單純地讓學生學習一些文言知識呢,還是讓學生學習、吸取思想精華和優秀文化呢?我認為,后者的價值要比前者大得多。眾所周知,中學文言文教學的目的是培養學生閱讀淺易文言文的能力。然而,多少年來,文言文的閱讀教學的效率一直不高。究其原因,是走了兩個極端:一個是教師逐字逐句講解的極端,一個是學生用主要精力做習題的極端。教師大都喜歡上文言文,因為上文言文可以大講特講。一處不講,學生便一處不懂,教師豈能放心?不可否認,有些教師講字、詞句,講得頭頭是道,學生也聽得津津有味。但是,這種口傳耳受,學生只有聽的份。那些零碎的知識只能使學生了解文章里的一點一滴,卻不能使學生感知文章里的潮起潮落,更不能使學生心動神搖。學生喜歡做習題,是為求得分數,不是為求得“營養”。所以,他們全不管文章的筋肉血脈。上述學習文言文的方法,主要是受了考試的負面影響,即圈劃ABCD。學生在做習題的時候,即使是懵懂地蒙對了,得了分,也是毫無意義的。這種只取文章“骨骼”,拋棄文章“血肉”的做法,只能使語文變成面目可憎的骷髏。

那么,怎么解決這兩個極端呢?根本的方法是:加強誦讀;加強對話。誦讀其實是古人早就指出來的一條正確道路。古人說,書讀百遍,其義自見。課文里的選文都是文質兼美的經典之作,都需要反復誦讀,牢記在心的。只要學生反復誦讀了,他們總會對文章的某一方面有感受的。但是,誦讀之后,還需要進行對話。只有對話,才能加深學生對文章的理解。那些對話是學生自己的閱讀感受,最直接,最真實,最動人,也最有價值。

在學習王安石的《傷仲永》時,我讓學生給仲永下評語,就是想讓學生和仲永進行對話。由于學生的閱讀角色發生了轉換,他們成了仲永的老師,讀書就格外小心了。也許他們對某一個字的意思或者用法還沒搞明白,但那并不妨礙他們和仲永的對話。他們和仲永的對話過程,不就是提高文言文閱讀能力的過程嗎?不就是他們吸取營養,進行自我教育的過程嗎?這不比單純記住一字一詞有意義得多嗎?

(初中的文言文教學還有一項重要的任務是讓學生掌握正確地學習文言文的方法,養成閱讀文言文的良好習慣,所以字、詞的積累還是很重要的,不是不要落實,關鍵是方法。)

傷仲永的教案2

創意說明

傷是文章的文眼,文中敘可傷之事,說可傷之理,表可傷之情。若能以傷為線,串起全文的教學,定能達到以盡可能單純的教學線條帶動盡可能豐厚的教學內容的課堂高境界。

教學步驟

一、朗讀,理解課文

1、落實字詞,通曉大意。

2、朗讀課文,整體感知。

感知課文內容:以方仲永的實例,說明后天教育對成才的重要性。了解本文形式:隨筆,借一件事來抒發作者的感情或闡明某種觀點。敘述是基礎,闡明道理是核心。

二、朗讀,體會傷意

1、讀文中敘事部分,簡述作者傷為何事?作者是怎樣突出仲永才能之奇的`?

2、讀文中議論部分,說說作者講了什么道理,仲永何以可傷?受于人從文中看至少應包含哪些意思?

3、文中哪些詞句、哪些安排可見作者的傷情?這些地方該怎樣朗讀?

4、你認為造成仲永悲劇的原因有哪些?以由方仲永所想到的為題在課堂上即席發言,自己確定發言的角度和觀點。

三、朗讀,熟讀成誦

傷仲永的教案3

【教學目標】

1、熟讀、朗誦課文,積累文言詞匯。

2、理清文章脈絡,了解借事說理、詳略得當的寫法。

3、感悟文意,認識后天教育的重要性。

【教學重點】

1、積累文言知識。

2、認識后天教育的重要性。

【教學難點】

體會文章詳略得當的寫法。

【學法】

合作探究、誦讀品味。

【教法】

引導對話、感悟體驗。

【課前準備】

1、學生:

查工具書,認記字詞,疏通文意,組織辯手、辯詞。

2、教師:

準備歌曲《愛拼才會贏》,指導學生準備課堂辯論。

【教學過程】

第一課時

一、創設情境,激趣導入

引導學生讀句“一個人能否成才,與天資有關,更與后天教育及自身學習有關”讓學生討論:天資與后天教育對成才哪個重要?,而后發表看法。(根據學生意見把學生分成兩組)

今天我們學習王安石的《傷仲永》讓我們在品學中感悟真知、品析事理,體味怎樣才能成才的人生真諦吧!

簡介作者:請1~2名學生根據積累的知識介紹王安石,教師適時補充。

二、多元感知,品悟分析

1、投影出示課文原文,找一生讀文,其他學生糾錯、正音。

2、學生自讀全文,指出疑難,投影出示重點詞句,師生釋疑。(生問生答、師生對話)

3、學生分小組合作再讀文章,探究文意,要求用自己的話講述方仲永的故事。(學生合作研析、全班交流)

4、相信大家通過讀文與聽故事你肯定認識了仲永這個人,那么你認識到了一個 的方仲永呢?

5、請大家再細讀課文,思考仲永的'變化可以分為幾個階段,從哪些句子可以看出這些變化?

(學生小組分析)

第一階段:“仲永生五年……可觀者。”寫方仲永天資過人、才能出眾;

第二階段:“……不能稱前時之聞”寫仲永才能衰退;

第三階段:“又七年……泯然眾人矣。”寫仲永變成一個平庸之人。

6、再讀分析仲永變化的原因是什么?仲永的事例,昭示了一個什么道理?

7、文中哪些文句能體現這個道理?

(引導分析最后一段)

8、通過我們上述分析,你認為作者對方仲永的態度和情感如何?

明確:“傷”。寫可傷之事,說何以可傷之理,字里行間流露出對一個神童最終“泯然眾人矣”的惋惜之情,對“受于天”而“受于人者不至”者的哀傷之情,態度鮮明。

三、鞏固訓練,交流感悟

1、朗讀全文,深入感悟。

2、學生交流自己讀文所感。

四、課下準備,參與活動

根據課始時的分組情況及學生此時意見將學生分成兩組。要求學生明確辯題,確定辯手,搜集材料,準備課堂辯論。

第二課時

〖教學內容〗

了解借事說理、詳略得當的寫法。通過辯論深入認識后天教育的重要性。

一、導入新課

上節課我們認識到了一個“天資聰穎”“受于天”而“受于人者不至”的方仲永,這節課我們將通過研讀、品味課文,對文章所昭示的道理做以深入感知。

二、精讀研析

請大家細讀課文,分組討論分析:

1、課文可分幾部分?各部分之間是什么關系,重點是哪個部分?

可分兩部分,先敘事,后說理,由事入理。兩部分是證明與被證明的關系,重點是議論、說理。

2、敘事有詳有略,哪些詳?哪些略?為什么這樣安排材料?

是為了更好的突出中心,詳寫方仲永才能初露是為了突出他的神童天賦,與后來的“泯然眾人”形成反差,從而突出后天教育的重要性。

三、體驗反思

活動一:辯論

題目:成才的關鍵

正方:后天教育是成才的關鍵

反方:天資聰穎是成才的關鍵

學生通過辯論明確“受于天”與“受于人”的關系,深入認識后天教育的重要。教師適機點撥,讓學生學習本文說理的方法,通過列舉名人、身邊人的事例;列舉名人名言、講道理等初步體會議論文的寫作方法。

活動二:審視自我,超越自我

通過剛才的辯論大家認識到了天資與后天教育各自對成才的作用,請你審視一下自己,你屬于哪類人呢?學習了《傷仲永》這篇文章你對今后的學習生活有何設想?(鼓勵學生積極發言,交流己見)

四、教師小結,情感激勵

大家的看法很好,正如《為學》一文中所言“昏庸聰敏之用豈有常哉?”,也正如大發明家愛迪生所說“天才是百分之一的靈感,百分之九十九的汗水”一樣,后天努力,后天學習,后天教育至關重要。相信大家定會以仲永為鑒,從今做起,努力學習,刻苦拼搏,拼搏的路上,肯定會遇到挫折,請大家記住:“相信自己,無論遇到多少坎坷,最終于你的永遠是希望!愛拼才會贏!”

多媒體播放歌曲《愛拼才會贏》片段,余音中結束本課。

傷仲永的教案4

一、導人課文,簡介作者,解釋文題

二、學生閱讀課文,疏通字句,理清結構

1、根據注釋默讀課文:

⑴ 掌握下列字的讀音:

隸 扳 謁 稱 泯 耶

⑵ 掌握下列加粗字的含義:

父異焉 書詩 立就 邑人奇之 賓客其父 或以錢幣 利其然 環謁 泯然 受于天 固眾人 傷仲永

說明:強調詞性活用的情況。

⑶ 完成練習題三。

2、齊讀課文:

⑴ 完成練習題一:

說明:教師先讀文中需要注意停頓的句子。

⑵ 理清課文的寫作層次和表達方式:

第1、2段寫方仲永才能發展的三個階段,即為什么傷,采用記敘的.形式。第3段寫作者闡明的觀點看法,即傷什么,采用議論的方式。

三、分析理解課文內容,領會課文主旨

1、思考:方仲永才能發展變化經歷了幾個階段?各有什么特點?課文是怎樣敘述的?

三個階段:

⑴ 童年時期:

才思敏捷,天賦極高,如五歲時就啼哭求之。書詩為名,指物作詩立就,文理可觀等。

⑵ 少年時期:

才思衰退,大不如前,不能稱前時之聞。

⑶ 青年時期:

才思平庸,與眾無異,泯然眾人矣。

2、思考:方仲永由神童淪為平庸之輩的原因是什么?作者是怎樣看的?

原因是其父利共然,不使學,把仲永當做賺錢的工具。荒廢其學業,不能使其天賦用在學習上。作者認為方仲永才能衰退的原因是受于人者不至。即沒有進行后天的學習和教育,并由此引發天賦不如仲永之人如果不注重后天教育,結果將更不可設想的感觸。

3、討論:你同意作者的這種看法嗎?

說明:應讓學生暢所欲言,并允許有不同的見解。

四、齊讀課文,體會課文的寫作特色

1、在選材組材上,見聞交織,詳略有序:

理解:課文采用聞、見、聞的方式依次寫了方仲永才能發展變化的三個階段,真實可信,有說服力。詳寫第一個片斷,突出方仲永幼年聰慧,是可塑之才,有發展潛力,為后面的寫他的退化作下鋪墊,突出傷的前提,寫其父貪利之舉,點明傷的原因;略寫后兩個片斷,引人深思,點明傷的內容。這樣處理,內容集中而意旨明。

2、在語言表達上,用詞洗煉、生動:

可從兩方面體會:

⑴ 用詞的精當傳神:

如第一段中寫方仲永啼求之,一個啼字生動地寫出了索求書具的情態;忽即立三個副詞使一個天資非凡、文思敏捷的神童形象躍然紙上;環謁一詞把方仲永父貪利自得、可悲可憐的愚昧無知之態刻畫得淋漓盡致。

⑵ 從全篇來看,行文也是筆墨極省,既高度概敘,以至難以再刪一字,同時也富于文采,描寫細膩,與文體特點相映生輝。

五、學生自由朗讀課文

六、課堂練習

請你從方仲永的故事中提煉出一個觀點來。(不與作者的觀點雷同)

七、布置作業

擴寫課文第一段。要求:不改變情節和基本內容,進行豐富的聯想,400字左右。

傷仲永的教案5

教學設想

教學重點:

①了解“之”“于”的用法以及文言詞活用情況,傷仲永 教學設計。

②體會語言的簡潔、洗煉。

教學難點:方仲永“混然眾人”的原因是什么?即如何理解課文最后~段作者的思想觀點

安排一課時。

教學內容和步驟

一、課文導入,簡介作者,解釋文題。

偉大的科學家和發明家愛迪生有一句名言:“天才是百分之~的靈感加上百分之九十

九的血汗。”他用勤奮的一生發明了無數的東西,對人類作出了巨大貢獻,被譽為“發明

大王”,人們都認為他是世界上少有的“天才”。到底什么是“天才’妮?他的這句名言就

是最恰當的解釋。遺憾的是有很多人并沒有認識到這一點,自恃聰明,自認為有天賦,

結果最終淪為庸才、蠢才,方仲永就是這樣一個人。

簡介王安石:北宋政治家、思想家、文學家。宇介甫,晚號半山。唐宋八大家之

本文采用隨筆的形式而寫,借一件事來抒發作者的感情或闡明某種觀點。敘述是基

礎,闡明道理是核心。文題含義:為仲永的經歷遭遇而感傷。

二、學生自讀課文,掌握以下內容。

1.掌握下列加點字的讀音。

隸: 謁: 謁: 扳: 稱:

2.對文中的“之”“于”進行歸類。

之

忽啼求之:它,指書具,代詞。

借旁近與之:他,指仲永,代詞。

余聞之也久:這事。指仲永父“不使學”、“環謁于邑人”,代詞。

不能稱前時之聞:的,助詞。

卒之為眾人:語氣助詞,不譯。

于

環謁于邑人:到,介詞。

于舅家見之:在,介詞。

賢于材人遠矣:比,介詞。

愛于人者不至:從,介詞。

3.從文中找出詞類活用的詞語。

①邑人奇之:以…為奇,形容動詞作動詞。

②賓客其父:把…當作賓客,名詞作動詞。

③利其然:以…為利,名詞作動詞。

④傷仲永:哀傷,感傷,形容詞作動詞。

三、朗讀課文,理清課文結構。

1.朗讀時注意下列語句的停頓。

①未嘗|識書具,忽|啼求之。

②借旁近|與之,即|書詩四句,并|自為其名。

③其詩|以養父母、收族為意。

④自是|指物作詩位就,其文理|皆有可觀者。

⑤父|利其然也,日扳仲永|環謁于邑人。

③余聞之也|久

2.理解課文結構層次。

全文可分兩部分:

第一部分:第1、2段,簡敘方仲永才能發展變化的三個階段。

第二部分:第3段,作者闡明觀點看法。

說明:第一部分以敘事為主,第二部分以議論為主,初中一年級語文教案《傷仲永 教學設計》。

四、請一位同學復述第1、2段的內容。

1.思考:課文寫了方仲永的才能發展經歷有哪幾個階段?

三個階段:

第一階段,幼年作詩的非凡才能和天賦。如:“即書詩四句”,“指物作詩立就”,“文理皆有可觀”。

第二階段,寫十二三歲的方仲永才能大不如先前,“不能稱前時之聞”。

第三階段,寫方仲永完全變成一個平庸之人,“混然眾人矣”。

2思考:這三個發展階段的敘述,有見有聞,有詳有略,這樣安排組織材料有何好處?

寫仲永年少時天資聰慧,以“聞”的形式;寫仲永十二三歲才思“不能稱前時之聞”,以“見”的形式;寫方仲永最終平庸無奇,又以“聞”的形式。“見”和“聞”有機結合,敘述真切可信,課文詳寫第~個階段,鋪陳方仲永才能初露的情形,暗示其前途無量,而其父的負利之舉卻導致他的才能衰退。后兩個階段略寫,幾筆點出方仲永淪落平庸的情形,引人深思。這種詳略處理,有力地突出了文章主旨,鮮明地體現了“傷”的.含義。

五、齊讀第3段,思考下列問題。

1.這一段在語言表達方式上有何特點?

采用了議論的形式。

2.這一段“受于天”指什么?“受于人’僅指什么?

“受于天”是指人的先天條件好,即有天賦。“受于人”指人的后天學習和受到的教育。

3.這一段講了幾層意思:作者要表明的主要觀點是什么?

講了兩層意思:從“王子曰”到“不至世”,揭示仲永才能混滅的原因,即“受于人者不至也”。從“彼其……”至文末是第二層,由仲永引申出天賦差的人如果不“受之人”,結局更加可悲。這一段作者主要強調了后天的努力學習、接受教育對成才的重要作用。

六、領悟課文語言表達簡潔、洗煉的特點。

1.文中“忽啼求之”、“即書詩四句”、“自是指物作詩立就”三句中的幾個副詞對表達文意有什么作用?

使真切、形象,使一個天資非凡、文思敏捷的神童形象躍然紙上。

2.理解“父利其然也,日扳仲永環謁于邑人,不使學”一句的語言特色。

這一句用極其凝煉的筆墨,揭示了仲永才能衰退、天資盡喪的原因。一個“利”字,

寫出其父貪求錢財、目光短淺的性格,“環謁”概括了其父求財的可鄙行為,“不使學”更是一語中的,批判其父的錯誤做法,暗示仲永“混然于眾”的必然結果。這些詞語用得既傳神又貼切,寥寥數語便起到了言簡意賅的效果。

七、齊讀全文,加深對課文主旨的理解。

八、語言表達訓練。

以“方仲永的悲劇所想到的”為題,在課堂上即席發言,談感受。

要求:

①聲音洪亮,用普通話發言。

②中心鮮明,講話的層次清楚。

③時間在2分鐘左右。

九、布置作業。

1.完成課后練習三。

2.摘抄有關“天才與勤奮”的名言警句5條。

傷仲永的教案6

【教學目標】

1、知識與能力:

朗讀課文,正確掌握句中的停頓;掌握和積累文言詞匯;體會課文簡潔精練的語言。

2、過程與方法:

采用“讀、問、討、練”的方法學習文言文;注重學生文言知識的積累和對課文的理解。

3、情感態度與價值觀:

啟發學生探討方仲永由天才變成普通人的原因,懂得天才出自勤奮的道理。

【教學重點】

正確朗讀課文,注意句子的停頓;領會詳細得當的寫法;揣摩精當的語言。

【教學難點】

理解課文借事說理的技巧,明白天才出自勤奮的道理。

【教學時間】

兩課時。

第一課時

〖教學內容

朗讀課文,正確掌握句中的停頓;掌握和積累文言詞匯;疏通文言句子的意思。

〖教與學的步驟

一、課文導入,簡介作者,解釋文題

偉大的科學家和發明家愛迪生有一句名言:“天才是百分之~的靈感加上百分之九十九的血汗。”他用勤奮的一生發明了無數的東西,對人類作出了巨大貢獻,被譽為“發明大王”,人們都認為他是世界上少有的“天才”。到底什么是“天才’呢?他的這句名言就是最恰當的解釋。遺憾的是有很多人并沒有認識到這一點,自恃聰明,自認為有天賦,結果最終淪為庸才、蠢才,方仲永就是這樣一個人。

簡介王安石:北宋政治家、思想家、文學家。字介甫,晚號半山。唐宋八大家之一。

本文采用隨筆的形式而寫,借一件事來抒發作者的感情或闡明某種觀點。敘述是基礎,闡明道理是核心。文題含義:為仲永的經歷遭遇而感傷。

二、自讀課文,掌握大意

(教師)講述:王安石哀嘆方仲永什么呢?請同學們帶著這個疑問,自由朗讀課文一遍。

1、學生自由誦讀。

2、學生自讀課文:

利用課文注釋和工具書、參考老師補充注釋(可四人小組探討),掌握大意。

教師補充課文注釋:(幻燈)

⑴ 對文中的“之”“于”進行歸類:

之 忽啼求之:它,指書具,代詞。

借旁近與之:他,指仲永,代詞。

余聞之也久:這事,代詞。

不能稱前時之聞:的,助詞。

卒之為眾人:語氣助詞,不譯。

于 環謁于邑人:到,介詞。

于舅家見之:在,介詞。

賢于材人遠矣:比,介詞。

愛于人者不至:從,介詞。

⑵ 從文中找出詞類活用的詞語:

① 邑人奇之:以…為奇,形容動詞作動詞。

② 賓客其父:把…當作賓客,名詞作動詞。

③ 利其然:以…為利,名詞作動詞。

④ 傷仲永:哀傷,感傷,形容詞作動詞。

⑤ 即書詩四句:名詞活用為動詞,寫。

⑥ 日扳仲永:名詞活用為狀語,每天。

⑶ 朗讀時注意下列語句的停頓:

① 未嘗|識書具,忽|啼求之。

② 借旁近|與之,即|書詩四句,并|自為其名。

③ 其詩|以養父母、收族為意。

④ 自是|指物作詩立就,其文理|皆有可觀者。

⑤ 父|利其然也,日扳仲永|環謁于邑人。

⑥ 余聞之|也久

⑷ 理解幾個詞語:

① 養父母:贍養。

② 傳一鄉秀才觀之:全鄉。

③ 或以錢幣乞之:有的人。

④ 邑人:同縣的人。

⑤ 從先人還家:跟從。

⑥ 前時之聞:以前聽到的名聲。

⑦ 卒之為眾人:卒,最終。眾,普通。

⑧ 如此之賢也:(有)才能。

⑨ 且為眾人:尚且。

⑩ 固眾人:本來。

⑸ 理解下列句式:

① “不使學”省略句,省略了賓語,即“不使(之)學”:不讓(仲永)學習。

② “還自揚州”倒裝句,正確的語序是“自揚州還”: 從揚州回家。

③ “受之天也”省略句,省略了介詞,即“受之(于)天”:從上天那里得到或上天賦予的。

學生質疑,教師點撥。

3、檢測自讀效果:

四個大組口答競賽:(要求學生合上書本)(幻燈)

⑴ 朗讀下列句子,要求讀準句中的停頓:

① 借旁近與之,即書詩四句,并自為其名

② 其詩以養父母、收族為意

③ 自是指物做詩立就,其文理皆有可觀者

④ 其受之天也,賢于材人遠矣

⑵ 解釋下列加點的詞語:

① 父異焉

② 其文理皆有可觀者

③ 稍稍賓客其父

④ 或以錢幣乞之

⑤ 環謁于邑人

⑥ 泯然眾人矣

⑦ 賢于材人遠矣

⑧ 則其受于人者不至也

4、翻譯課文。要求一人一句,注意詞義正確。

第二課時

〖教學內容

分析品味課文內容;領會詳細得當的寫法;理解課文借事說理的技巧,明白天才出自勤奮的道理。

〖教與學的步驟

一、學生齊讀課文,點同學復述課文內容

二、分析理解課文內容,領會課文主旨

1、思考:方仲永才能發展變化經歷了幾個階段?各有什么特點?課文是怎樣敘述的?

三個階段:

⑴ 童年時期:

才思敏捷,天賦極高,如五歲時就“啼哭求之”,“書詩為名”,“指物作詩立就”,“文理可觀”等。

⑵ 少年時期:

才思衰退,大不如前,“不能稱前時之聞”。

⑶ 青年時期:

才思平庸,與眾無異,“泯然眾人矣”。

2、思考:這三個發展階段的敘述,有見有聞,有詳有略,這樣安排組織材料有何好處?

寫仲永年少時天資聰慧,以“聞”的形式。

寫仲永十二三歲才思“不能稱前時之聞”,以“見”的形式;寫方仲永最終平庸無奇,又以“聞”的形式。

“見”和“聞”有機結合,敘述真切可信,課文詳寫第一個階段,鋪陳方仲永才能初露的情形,暗示其前途無量,而其父“利其然”之舉卻導致他的才能衰退。后兩個階段略寫,幾筆點出方仲永淪落平庸的情形,引人深思。這種詳略處理,有力地突出了文章主旨,鮮明地體現了“傷”的含義。

3、點學生閱讀第3段,思考下列問題:

⑴ 這一段在語言表達方式上有何特點?

采用了議論的形式。

⑵ 這一段“受于天”指什么?“受于人’又指什么?

“受于天”是指人的先天條件好,即有天賦。“受于人”指人的后天學習和受到的教育。

⑶ 這一段講了幾層意思,作者要表明的主要觀點是什么?

講了兩層意思:從“王子曰”到“不至”,揭示仲永才能泯滅的原因,即“受于人者不至也”。

從“彼其……”至文末是第二層,由仲永引申出天賦差的人如果不“受之人”,結局更加可悲。這一段作者主要強調了后天的努力學習、接受教育對成才的重要作用。

4、思考:方仲永由神童淪為平庸之輩的原因是什么?作者是怎樣看的?

原因是“其父利其然,不使學”,把仲永當做賺錢的工具。荒廢其學業,不能使其天賦用在學習上。作者認為方仲永才能衰退的原因是“受于人者不至”。即沒有進行后天的學習和教育,并由此引發天賦不如仲永之人如果不注重后天教育,結果將更不可設想的感觸。

5、討論:你同意作者的這種看法嗎?

(分組討論)

(說明:應讓學生暢所欲言,并允許有不同的見解)

6、學了本文,你有何感想?

學生自由談感想,可以從仲永自身的角度談,也可以從仲永的父親的角度談,還可以聯系實際來談。只要觀點是從本文中提煉出來的,中心明確,語言流暢即可。

作者認為人的才能有賴于后天的教育和培養,即使是天賦很高的人,如果不加以教育和培養,也會變成平庸無能的人。

7、說說你的人才觀:

討論并歸納:人的成長關鍵在后天接受學習提高自身素質。像方仲永這樣天賦高的神童,不學習,最終也變成了普通人一樣。像我們這樣的`普通人更要努力學習,不然想成為一個平常的人恐怕都辦不到。

8、領悟課文語言表達簡潔、洗煉的特點:

⑴ 文中“忽啼求之”、“即書詩四句”、“自是指物作詩立就”三句中的幾個副詞對表達文意有什么作用?

真切、形象,使一個天資非凡、文思敏捷的神童形象躍然紙上。

⑵ 理解“父利其然也,日扳仲永環謁于邑人,不使學”一句的語言特色:

這一句用極其凝煉的筆墨,揭示了仲永才能衰退、天資盡喪的原因。一個“利”字,寫出其父貪求錢財、目光短淺的性格,“環謁”概括了其父求財的可鄙行為,“不使學”更是一語中的,批判其父的錯誤做法,暗示仲永“泯然于眾”的必然結果。這些詞語用得既傳神又貼切,寥寥數語便起到了言簡意賅的效果。

三、拓展延伸,語言訓練

1、以“從方仲永的悲劇所想到的”為題,在課堂上即席發言,談感受:

例:從方仲永的悲劇我想到了一個人即使是天才也要勤奮刻苦地學習,否則就會像仲永一樣最后才能消失,成了一個平常人的。而我只是一個普通的學生,沒有天才,也不會五歲就寫詩。更應該認真學習,將來才能實現自己的理想,才能有所作為。

從方仲永的悲劇我想到了天下的父親千萬不能像方仲永的父親一樣“不使學”。因為假如仲永的父親有讓他學習的話,說不定仲永就能成為一個大詩人,跟李白、杜甫一樣。

從方仲永的悲劇我想到了后天的學習是最關鍵的,方仲永很有才能,但沒有學習,最后一事無成。而許多大科學家,他們小時候并不很聰明,像大發明家愛迪生……

2、有的同學學習很努力,成績卻與付出不成正比,于是他們認為天資才是成才的關鍵,學了這篇文章后,請你表述一下你的看法。

3、請課后注意收集有關“成才與勤奮”的名言警句。

【板書設計】

傷仲永

王安石

敘述經歷:天資聰慧 忽啼求 即書詩立就(利環謁不使學)

才能衰退:不能稱

才能喪盡:泯然眾

議論原因:受于人者不至

傷仲永的教案7

教學目標

1、熟讀課文,把握課文主要內容。

2、掌握常用文言詞語,翻譯課文。

3、學習本文借事說理的方法,理解作者的思想感情。

教學重點

1、掌握重點文言詞語,翻譯課文。

2、認識到后天教育的重要性。

課前準備

1、預習課文,了解課文大意。

2、解決生字詞。教學內容

《傷仲永》是宋代文學家王安石寫的一篇議論文。作者先講述了方仲永由一個神童變化成一個普通人的經歷,然后由此引發議論,表達了對這位神童的惋惜之情。教學本文,除讓學生熟練地翻譯課文外,還要重點引導學生理解方仲永變化的原因,并從中汲取教訓。

一、導入新課

講述一些被人認為笨或不聰明的人經過不懈努力而終于取得成就的故事導人新課。

(也可讓學生講述)

二、整體感知

1、明確學習目標

(1)朗讀課文:

第一遍,教師范讀或放錄音,學生在昕的過程中:a.劃出生字詞,b.注意句子的`停頓,并用鉛筆在課文中作出標記。

第二遍,學生自由誦讀,進一步感知課文內容。

第三遍,學生齊讀。注意下列加點字的注音:扳(pan)、環渴(ye)、稱(chen)、泯(mTn)。

(2)疏通文意

(3)學生借助注釋和工具書,將課文翻譯成現代白話文,并將不懂之處標出來,然后四人小

組討論交流,最后小組代表翻譯課文。(其他成員可進行補充)。

(4)全班同學討論交流,解決四人小組不能解決的問題。

教師要善于引導學生充分利用己學過的文言文知識解決問題,讓學生領會課文大意。最后強調本文重點文言詞語。

a.未嘗識書具(曾經)

b.即書詩四句(寫)

c.自是指物作詩立就(此)(完成)

d其文理皆:(……;…)

f稍稍賓客其父(……當作賓客)

g.父利其然也(認為……有利可圖)

h.不能稱前時之聞(相當)

i.賢于材人遠矣(比)

j.則其受于人者不至也(被)

2、齊讀課文,解決以下問題

(1)方仲永的變化經歷了哪幾個階段?

(2)方仲永由天資過人變得泯然眾人的原因是什么?

(3)文章最后一段議論講了什么道理?

(4)學完本文,你有何感想?

3、四人小組討論交流后,共同明確:

(1)方仲永的變化經歷了三個階段。第一階段:仲永生五年……其文理皆有可觀者。方仲

永天資過人,具有作詩才能;第二階段:十二三矣,令作詩,不能稱前時之聞。才能衰退,大不如前;第三階段:又七年……泯然眾人矣。完全變成了一個平庸之人。

(2)父利其然也,日扳仲永環渴于邑人,不使學。

(3)指出方仲永才能衰退是由于受于人者不至也氣。強調了后天教育的重要性。

(4)學生自由談感想,可以從仲永自身的角度談,也可以從仲永的父親的角度談,還可以聯系實際來談。只要觀點是從本文中提煉出來的,中心明確,語言流暢即可。

三、小結

1、借事說理的方法。

本文采用借事說理的方法,以方仲永為實例,說明了后天教育對成長的重要性。文章分兩部分,第一部分敘寫了方仲永由天資過人到泯然眾人的變化過程。第二部分由此引發議論,表明了自己的觀點。

2、語言簡潔生動。

3、口頭說文讀《傷仲永》有感

傷仲永的教案8

教學目標

1、積累文言詞匯,朗讀、背誦課文。

2、理清文章脈絡,了解借事說理的寫法。

3、理解文章大意,認識后天教育的重要性。

教學重點

1、掌握文言知識。

2、認識到“后天教育”的重要性。

課前準備

同學:查工具書,認記字詞,疏通課文大意。組織參辯人員,準備辯辭。

教師:指導同學準備課堂爭辯。

教學過程

第一課時

教學內容:掌握字詞,疏通課文大意。

課文導入

什么是天才?怎樣才干成為天才?長期以來,人們一直在考慮這些問題。古往今來有許多激勵人們成材的格言,如:天才來自勤奮,聰明來自積累等。現在我們來學習一篇文言文,它從另一個角度告潔我們:人才決不是天生的。

板書課題,出示教學目標。

整體感知

1、默讀課文,同學提問,教師答疑。

(王安石是北宋著名的政治家、思想家和文學家,字介甫,晚號半山,唐宋八大家之一。主要作品收集在《臨川先生文集》和《王荊公詩箋注》。《京口瓜洲》“春風又綠江南岸,明月何時照我還”)

2、同學朗讀課文,討論下列問題:

[問題組]

a、全文可分為幾局部,規范是什么?

b、仲永的變化可分為幾個階段,從哪些句子可以看出這些變化?

c、最后一段講了什么道理?

d、作者對仲永的態度和情感是怎樣的?

3、朗讀背誦。(教師指導)

鞏固訓練

1、背誦課文。

2、完成“研討與練習”二、三。

3、準備課堂爭辯。

第二課時

教學內容:

了解借事說理的方法,認識后天教育的意義;課堂爭辯。

公開課教案:

鞏固舊知

精讀研討

引導同學逐字逐句的'深入閱讀,并通過四人小組討論。

[問題組]

1、課文的兩局部有什么聯系,重點在哪一局部?

2、仲永“泯然眾人矣”的原因是什么?說明了什么?

3、敘事局部有祥有略,為什么對仲永的才干初露寫的這樣詳細?

4、本文在語言上有何特點?找出相關內容加以說明。

[明確]

1、本文采用了借事說理的寫法,第一局部是敘事,第二局部是說理。兩局部是證明與被證明的關系。重點在第二局部的議論。

2、仲永的父親貪圖小利,“不使學”造成的,說明后天教育的重要性。

3、使為了更好的突出中心,詳寫方仲永的才干初露是為了突出他的神童天賦,與后來的“泯然眾人矣”形成反差,而這一結果是他父親“不使學”造成的,從而更好的突出了后天教育的重要性。

4、本文語言簡練而精當,

體驗反思

課堂爭辯:成才的關鍵

1、辯題

a.正方:天資聰慧是成材的關鍵

b.反方:后天教育是成材的關鍵

2、同學結合課文內容,結合實際,通過爭辯明確:

a、天賦與后天教育的關系

b、認識后天教育的重要性

3、評價

教師小結

學習了這篇課文,我們同作者一樣都為方仲永感到惋惜,通過課堂爭辯大家明白了天賦與后天教育的關系。天資聰慧對成材有重要作用,但不是關鍵;天生愚拙,可以從后天的教育中得到彌補,同樣也可以成材。我們注意到強調的是后天教育的重要性,雖然與個人的主觀努力是兩個問題,但我們也應當從中受到啟發。我們生長的道路上要接受嚴格的教育,并通過自身的不時努力使自身早日成材。

鞏固訓練

1、完成“研討與練習”一、四。

2、將敘事局部改編成故事,題目為《仲永才盡》。500字。

傷仲永的教案9

教學目標:

1、朗讀課文,正確掌握句中的停頓。

2、積累掌握一些文言詞匯。

3、理解文章內容和中心思想。

4、學習比較閱讀的方法。

教學重點:

1、朗讀課文,正確掌握句中的停頓。

2、積累掌握一些文言詞匯。

教學難點:

1、翻譯文言文的方法和技巧。

2、理解文章的主要內容和中心思想。

課時安排:

2課時

教學設計:

一、課前三分鐘

二、導入新課

偉大的科學家和發明家愛迪生有一句名言:“天才是百分之~的靈感加上百分之九十九的血汗。”他用勤奮的一生發明了無數的東西,對人類作出了巨大貢獻,被譽為“發明大王”,人們都認為他是世界上少有的“天才”。到底什么是“天才’妮?他的這句名言就是最恰當的解釋。遺憾的是有很多人并沒有認識到這一點,自恃聰明,自認為有天賦,結果最終淪為庸才、蠢才,方仲永就是這樣一個人。

二、 介紹作者

王安石,北宋著名的政治家、思想家和文學家,字介甫,晚號半山,唐宋八大家之一。主要作品收集在《臨川先生文集》和《王荊公詩箋注》。本文采用隨筆的形式而寫,借一件事來抒發作者的感情或闡明某種觀點。下面我們就一起來學習這篇文章。

三、 誦讀練習

1、俗話說:書讀百遍,其義自現。文言文更應注重朗讀。哪個同學自告奮勇把課文讀一篇。

2、自評,其他同學評讀。

四、 字詞積累

下面請同學們對照注解自讀課文,字詞理解有困難的在小組中討論交流,解決不了的提出來請同學們幫忙。

1、掌握下列加點字的`讀音。

隸: 謁: 謁: 扳: 稱:

2、對文中的“之”“于”進行歸類。

之

忽啼求之:它,指書具,代詞。

借旁近與之:他,指仲永,代詞。

余聞之也久:這事。指仲永父“不使學”、“環謁于邑人”,代詞。

不能稱前時之聞:的,助詞。

卒之為眾人:語氣助詞,不譯。

于

環謁于邑人:到,介詞。

于舅家見之:在,介詞。

賢于材人遠矣:比,介詞。

愛于人者不至:從,介詞。

3、從文中找出詞類活用的詞語。

①邑人奇之:以…為奇,形容動詞作動詞。

②賓客其父:把…當作賓客,名詞作動詞。

③利其然:以…為利,名詞作動詞。

④傷仲永:哀傷,感傷,形容詞作動詞。

五、復述故事,分析課文

請一位同學復述第1、2段的內容。

1.思考:課文寫了方仲永的才能發展經歷有哪幾個階段?

三個階段:

第一階段,幼年作詩的非凡才能和天賦。如:“即書詩四句”,“指物作詩

立就”,“文理皆有可觀”。

第二階段,寫十二三歲的方仲永才能大不如先前,“不能稱前時之聞”。

第三階段,寫方仲永完全變成一個平庸之人,“混然眾人矣”。

2思考:這三個發展階段的敘述,有見有聞,有詳有略,這樣安排組織材料有何

好處?

寫仲永年少時天資聰慧,以“聞”的形式;寫仲永十二三歲才思“不能稱前時之聞”,

以“見”的形式;寫方仲永最終平庸無奇,又以“聞”的形式。“見”和“聞”有機結合,敘述真切可信,課文詳寫第~個階段,鋪陳方仲永才能初露的情形,暗示其前途無量,而其父的負利之舉卻導致他的才能衰退。后兩個階段略寫,幾筆點出方仲永淪落平庸的情形,引人深思。這種詳略處理,有力地突出了文章主旨,鮮明地體現了“傷”的含義。

六、小組討論

齊讀第3段,思考下列問題。

1、這一段在語言表達方式上有何特點?

采用了議論的形式。

2、這一段“受于天”指什么?“受于人’僅指什么?

“受于天”是指人的先天條件好,即有天賦。“受于人”指人的后天學習和受到的教育。

3、這一段講了幾層意思:作者要表明的主要觀點是什么?

講了兩層意思:從“王子曰”到“不至世”,揭示仲永才能混滅的原因,即“受于人者不至也”。從“彼其……”至文末是第二層,由仲永引申出天賦差的人如果不“受之人”,結局更加可悲。這一段作者主要強調了后天的努力學習、接受教育對成才的重要作用。

七、感悟語言

1.文中“忽啼求之”、“即書詩四句”、“自是指物作詩立就”三句中的幾個副詞對表達文意有什么作用?

使真切、形象,使一個天資非凡、文思敏捷的神童形象躍然紙上。

2.理解“父利其然也,日扳仲永環謁于邑人,不使學”一句的語言特色。

這一句用極其凝煉的筆墨,揭示了仲永才能衰退、天資盡喪的原因。一個“利”字,寫出其父貪求錢財、目光短淺的性格,“環謁”概括了其父求財的可鄙行為,“不使學”更是一語中的,批判其父的錯誤做法,暗示仲永“混然于眾”的必然結果。這些詞語用得既傳神又貼切,寥寥數語便起到了言簡意賅的效果。

八、齊讀全文,理解主旨

九、語言表達訓練

以“方仲永的悲劇所想到的”為題,在課堂上即席發言,談感受。

要求:①聲音洪亮,用普通話發言。

②中心鮮明,講話的層次清楚。

③時間在2分鐘左右。

十、作業設計

1、完成課后練習三。

2、抄寫生字詞

傷仲永的教案10

【教學目標】

1、知識目標:

⑴ 朗讀課文,正確掌握句中的停頓。

⑵ 了解“之”“于”的用法,掌握常用文言詞語,翻譯課文。

2、能力目標:

⑴ 熟讀課文,把握課文主要內容。

⑵ 學習本文借事說理的方法,理解作者的思想感情。

⑶ 注意本文詳略得當的寫法,揣摩簡潔、洗煉、精當的語言。

⑷ 培養學生的自學能力,讓學生自己利用課文注釋和工具書讀懂課文。

3、情感目標:

理解作者的思想觀點,能明白方仲永“泯然眾人”的原因。

【重點難點】

1、掌握重點文言詞語,翻譯課文。

2、認識到“后天教育”的重要性。

【教學設想】

1、學習比較閱讀的方法。

2、課前準備:

預習課文,了解課文大意;解決生字詞。

3、教學時數:

1課時。

【教學設計】

一、新課導入

1、偉大的科學家和發明家愛迪生有一句名言:“天才是百分之一的靈感加上百分之九十九的血汗。”他用勤奮的一生發明了無數的東西,對人類作出了巨大貢獻,被譽為“發明大王”,人們都認為他是世界上少有的“天才”。到底什么是“天才’妮?他的這句名言就是最恰當的解釋。遺憾的是有很多人并沒有認識到這一點,自恃聰明,自認為有天賦,結果最終淪為庸才、蠢才,方仲永就是這樣一個人。

2、本文選用《臨川先生文集》。作者王安石(1021~1086),字介甫,號半山,江西臨川人,北宋政治家、文學家。做官后,向朝廷上萬言書,提出政治改革的主張。繼而推行各項政治革新,取得一定成就。但由于保守派的強烈反對,他兩次被害相。晚年封為荊國公,謚號“文”。著有《王臨川集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。

3、題解:

本文用“傷”字點出作者的寫作意圖。“傷”是哀傷,哀憐的意思,表達了作者對方仲永這樣的人才,“泯然眾人”的哀傷,惋惜之情。

三、正課

1、補充課文注釋:

隸:屬于。

嘗:曾經。

“父異焉”焉:語氣代詞,代這件事。

書:動詞,寫。

自:自己。

為:動詞,題上。

自:從。

是:這。

就:完成。

賓客:名詞用作動詞,意思是以賓客之禮相待。

或:有的人。

利:動員的以動用法,以……為利。

從:跟從。

還自揚州:從揚州回家。

賢:比……好,優秀。

卒:最終。

且:況且。

固:本來。

“得為眾人而已耶?”反問句。恐怕他連普通人還不如罷了。

2、朗讀時注意下列語句的停頓:

⑴ 未嘗|識書具,忽|啼求之。

⑵ 其詩|以養父母、收族為意。

⑶ 借旁近|與之,即|書詩四句,并|自為其名。

⑷ 自是|指物作詩位就,其文理|皆有可觀者。

⑸ 父|利其然也,日扳仲永|環謁于邑人。 ⑥余聞之也|久

3、對文中的“之”“于”進行歸類:

忽啼求之:它,指書具,代詞。

借旁近與之:他,指仲永,代詞。

余聞之也久:這事。指仲永父“不使學”“環謁于邑人”,代詞。

不能稱前時之聞:的,助詞。

卒之為眾人:語氣助詞,不譯。

環謁于邑人:到,介詞。

于舅家見之:在,介詞。

賢于材人遠矣:比,介詞。

愛于人者不至:從,介詞。

4、從文中找出詞類活用的詞語:

⑴ 邑人奇之:以…為奇,形容動詞作動詞。

⑵ 賓客其父:把…當作賓客,名詞作動詞。

⑶ 利其然:以…為利,名詞作動詞。

⑷ 傷仲永:哀傷,哀憐,形容詞作動詞。

5、翻譯:

金溪平民方仲永,世代以種田為業。仲永長到五歲,不曾認識筆、墨、紙、硯,(有一天)忽然放聲哭著要這些東西。父親對此感到驚異,從鄰近人家借來給他,(仲永)當即寫了四句詩,并且題上自己的名字。這首詩以贍養父母、團結同宗族的'人為內容,傳送給全鄉的秀才觀賞。從此,指定物品讓他作詩,(他能)立即寫好,詩的文采和道理都有值得看的地方。同縣的人對他感到驚奇,漸漸地請他的父親去做客,有的人還花錢求仲永題詩。他的父親認為這樣有利可圖,每天拉著仲永四處拜訪同縣的人,不讓(他)學習。

我聽到這件事很久了。明道年間,我隨先父回到家鄉,在舅舅家里見到他,(他已經)十二三歲了。讓(他)作詩,(寫出來的詩已經)不能與從前的名聲相稱。又過了七年,(我)從揚州回來,再次到舅舅家,問起方仲永的情況,回答說:“(他已經)才能完全消失,成為普通人了。”

王先生說:仲永的通曉、領悟能力是天賦的。他的天資比一般有才能的人高得多。他最終成為一個平凡的人,是因為他沒有受到后天的教育。像他那樣天生聰明,如此有才智的人,沒有受到后天的教育,尚且要成為平凡的人;那么,現在那些不是天生聰明,本來就平凡的人,又不接受后天的教育,想成為一個平常的人恐怕都不能夠吧?

5、全文可分兩部分,第一部分以敘事為主,第二部分以議論為主:

⑴ 第一部分(1~2):簡敘方仲永才能發展變化的三個階段:

① “金溪民方仲永,世隸耕。”交代了關于方仲永的哪些情況?聯系下文說說作者為什么這么寫?

交代了他的籍貫、身世、姓名、家世。

“世隸耕”為下文作鋪墊,既襯托出他的非凡天資,一個沒有家學背景的人,生而知之,更見其大資非凡。又暗示了造成他命運的家庭背景,暗示下文其父“不使學”的原因。

一個“啼”字,生動地寫出方仲永索求書具的兒童情態;“忽”“即”“立”三個副詞,使一個天資非凡、文思敏捷的神童形象躍然紙上;“日扳仲永環謁于邑人”,僅一句話就刻畫出方仲永父親貪圖小利而自得的可悲可嘆的愚昧無知之態;“不使學”三字,看似平淡,卻為方仲永的變化埋下伏筆,點出方仲永命運變化的關鍵。

② 為什么詳寫方仲永才能初露時的情形?

本文詳寫方仲永才能初露時的情形,這樣安排暗含了文章的主旨,是符合作者意圖的。

③ 方仲永由天資過人變得“泯然眾人”,原因是什么?

從方仲永個人情況來看,原因是“父利其然也,日扳仲永環謁于邑人”,貪圖小利,目光短淺,而“不使學”。從道理上來說,原因是作者在后面的議論中所認為的那樣,方仲永“卒之為眾人”,是因為“其受于人者不至”,即沒有受到后天正常的教育。

④ 課文寫了方仲永的才能發展經歷有哪幾個階段?

第一階段:“仲永生五年……其文理皆有可觀者。”寫方仲永幼年時天資過人,具有作詩才能;

第二階段:“……十二三矣。令作詩,不能稱前時之聞。”寫十二三歲時的方仲永才能衰退,大不如前;

第三階段:“又七年……泯然眾人矣。”寫方仲永又過七年后完全變成一個平庸之人。

⑤ 這三個發展階段的敘述,有見有聞,有詳有略,這樣安排組織材料有何好處?

寫仲永年少時天資聰慧,以“聞”的形式;寫仲永十二三歲才思“不能稱前時之聞”,以“見”的形式;寫方仲永最終平庸無奇,又以“聞”的形式。

“見”和“聞”有機結合,敘述真切可信,課文詳寫第一個階段,鋪陳方仲永才能初露的情形,暗示其前途無量,而其父“利其然”之舉卻導致他的才能衰退。后兩個階段略寫,幾筆點出方仲永淪落平庸的情形,引人深思。這種詳略處理,有力地突出了文章主旨,鮮明地體現了“傷”的含義。

⑵ 第二部分(3):作者闡明觀點看法:

① 這一段“受于天”指什么?“受于人’僅指什么?

作者所說的“受之天”,是指人的天資;“受之人”,是指后天教育。作者認為,二者之間,后者更為重要,即后天教育對一個人是否成才是至關重要的,這一觀點無疑是正確的。這里要注意,“受之人”是說人所受到的后天教育,而不是說人自身的后天學習和主觀努力(方仲永因其父“不使學”而根本無從學習,無從努力),這是兩個不同的問題,而后者并不在本文的議題之內。但我們卻可以從中受到啟發,對我們認識人的天資與后天學習和主觀努力的關系不無裨益。

② 這一段講了幾層意思:作者要表明的主要觀點是什么?

講了兩層意思:從“王子曰”到“不至”,揭示仲永才能泯滅的原因,即“受于人者不至也”。

從“彼其……”至文末是第二層,由仲永引申出天賦差的人如果不“受之人”,結局更加可悲。這一段作者主要強調了后天的努力學習、接受教育對成才的重要作用。

③ 作者認為人的才能有賴于后天的教育和培養,即使是天賦很高的人,如果不加以教育和培養,也會變成平庸無能的人。

④ 作者認為方仲永才能衰退的原因是“受于人者不至”,即沒有進行后天的學習和教育。并由此引發天賦不如仲永之人如果不注重后天教育,結果將更不可設想的感觸。

⑶ 本文借事說理,以方仲永的實例,說明后天教育對成才的重要性。文章分兩部分:敘事部分寫方仲永幼年時天資過人,卻因其父“不使學”而最終“泯然眾人”,變得平庸無奇;議論部分則表明作者的看法,指出方仲永才能衰退是由于“受于人者不至”,強調了后天教育的重要。文章通過方仲永這一實例說明具有普遍借鑒意義的道理,給人以深長的思考。

6、請把本文與《孫權勸學》相比較,說說你的人才觀:

討論并歸納:人的成長關鍵在后天接受學習提高自身素質。像方仲永這樣天賦高的神童,不學習,最終也變成了普通人一樣。而像目蒙這樣大字不識幾個的武將,通過學習,也具有了軍事方面或政治方面的才干和謀略。像我們這樣的普通人更要努力學習,不然想成為一個平常的人恐怕都辦不到。

7、以“由方仲永所想到的”為題,在課堂上即席發言,自己確定發言的角度和觀點暢談感受與啟示:

要求:

⑴ 聲音洪亮,用普通話發言,語言簡練。

⑵ 中心鮮明,講話的層次清楚。

⑶ 時間在2分鐘左右。

(本題意在訓練學生確立觀察角度、從材料中提煉觀點的能力,以及闡述觀點的語言表達能力。要啟發學生從方仲永的事例中提煉觀點,不拘一格。)

8、拓展閱讀:

⑴ 你怎樣評價仲永的父親?假設你有一個這樣的父親或兒子,會怎么樣做?

⑵ 引用《論語》中的語句勸勸像仲永一樣的古人或今人。

四、小結

我們在學習中進一步的掌握文言文的學習方法,增強了語感,了解了道理:一個人能否成才,與天資有關,更與后天所受的教育以及自身的學習有關。本文作者為一位“神童”最終變成平常人而深感惋惜,并發表議論,以此引發人們的思考。

1、在語言表達上,用詞洗煉、生動:

⑴ 用詞的精當傳神。如第一段中寫方仲永“啼求之”,一個“啼”字生動地寫出了索求書具的情態;“忽”“即”“立”三個副詞使一個天資非凡、文思敏捷的神童形象躍然紙上;“父利其然也,日扳仲永環謁于邑人,不使學”這一句用極其凝煉的筆墨,揭示了仲永才能衰退、天資盡喪的原因。其中一個“利”字,寫出其父貪求錢財、目光短淺的性格,“環謁”概括了其父求財的可鄙行為,“不使學”更是一語中的,批判其父的錯誤做法,暗示仲永“混然于眾”的必然結果。這些詞語用得既傳神又貼切,寥寥數語便起到了言簡意賅的效果。一個“利”字,寫出其父貪求錢財、目光短淺的性格,“環謁”把方仲永父貪利自得、可悲可憐的愚昧無知之態刻畫得淋漓盡致。“不使學”更是一語中的,批判其父的錯誤做法,暗示仲永“混然于眾”的必然結果。這些詞語用得既傳神又貼切,寥寥數語便起到了言簡意賅的效果。

⑵ 從全篇來看,行文也是筆墨極省,既高度概敘,以至難以再刪一字,同時也富于文采,描寫細膩,與文體特點相映生輝。

2、本文寓理于事,通過方仲永5歲到20歲才能發展變化的故事,說明了人的天資和后天成才的關系。前兩段敘事,最后一段議論。敘事部分詳寫方仲永幼年才能出眾的情形,而略寫此后的情況,先仰后場,對比鮮明,表達了作者的婉惜之情;然后就事說理,提出作者的見解,畫龍點睛,起了突出中心的作用。

3、摘抄有關“天才與勤奮”的名言警句5條。

傷仲永的教案11

各位評委,大家好!

今天我說課的題目是《傷仲永》。

本節課的學習目標是:

1 學習本文寓理于事及縱向對比的寫法;

2 認識后天學習的重要性;

本節課的教學重點是:通過朗讀課文,疏通文意,了解故事內容,領悟蘊涵道理;

本節課的教學難點是:引導學生理解縱向對比的寫法;

為了較好的完成教學目標,我采用了情境教學法、分層教學法、分組討論法及媒體教學法,為了使教學手段更直觀、更形象,我制作了簡單的課件,增強課堂的表達效果。

我的整體教學思路是:復習導入,創設情境----疏通文意,感知課文----推究文理,把握目標----小結練習,實踐提高

我的.教學環節是:

一、 引入新課:

同學們,上節課我們學習了《送東陽馬生序》這篇文章,它啟示我們業精德成的關鍵在于勤奮專心。也就是說,一個人不論天資多聰敏,都需要后天的努力和教育,否則將一事無成。現在 ,我們就從今天的小故事中再次體會一下這個道理。

這樣導入,銜接舊知識,又聯系新知識,懸念的設置激起學生興趣,為學好本課創造良好的情境。

二、 了解作者:

提示學生從名、時、地、評、作五個方面掌握,準備作一分鐘的搶答練習。

這一環節便于學生掌握文學常識,鍛煉速讀速記能力,搶答練習培養學生競爭意識,活躍課堂氣氛。

三、 教師示范朗讀課文,出示教學目標:

這是學生整體感知課文的過程,利于了解字音、字型、字義,對讀文的重音、節奏、語氣等都有提示。

四、 學生自讀課文,每人2遍,教師出示朗讀標準:字音規范,語氣適中,節奏準確,重音恰當。

這一環節的目的在于鍛煉學生的朗讀能力,也是再次感知課文、理解文意的過程,“讀書百遍,其義自見”,多數同學都能活躍思維從朗讀中領悟道理。

五、將學生分組準備疏通文意,并選出兩組代表一讀一評,給大家示范。然后教師給予評價,并指明重點的詞語及用法。(這一環節的設置是學生理解文章的過程,分組法鍛煉學生合作能力,更調動了中差生學習的興趣,創造性思維,跳躍性使思維得到全面開發。特殊語句的提示引導學生體會古漢語語言的獨特魅力,培養熱愛祖國文字的感情,堅定他們學好語文的信心。)

六、指導學生跳讀,教師置疑,學生合作,思考下列問題:

⑴幼年時的仲永有何表現?

⑵我兩次“還鄉”,見到了怎樣的仲永?

⑶仲永為何“泯然眾人”?你得到什么啟示?

這三個問題的設置重在指導學生理清文章脈落,熟悉課文知識,增強對課文的分析能力。跳讀課文完成問題是學生思維的活動,培養學生創新精神。問題的討論深入文言文內部層次,扣準教學目標,增進學生的理解力。問題一步步由易到難,有梯度、有層次,讓每個學生都嘗試成功的喜悅。

學生發表議論之后,我是這樣明確的:仲永幼年聰穎過人,天賦超群是“指物作詩立就”的神童,而當我兩次還鄉所見的仲永卻“不能稱前時之聞”,“泯然眾人”原因在于“父不使學”,這就啟示我們:后天的學習教育對一個人的成材具有重要意義。,

七、難點探討

作者寓理于事,是通過什么寫法揭示文章主題的?

這一問題是難點的提示,激起學生對成功的渴望,培養他們勇于探索的精神。

教師在此處明確答案,并作小結:全文作者運用先揚后抑的寫法,把仲永的前后兩個不同時段的情況作了對比,即縱向對比,在敘事中使深刻的哲理得以表現,從而闡述了必須重視后天學習和后天教育的道理。

八、設置分層練習,即基礎題和能力題。基礎題側重音、形、義,能力題側重寫作和說話。分層練習全面照顧,既重基礎,又重能力讓各層學生都有成就感,有喜悅感。

以上是我的教學過程(),環節的安排力求體現語文教學特點,聽說讀寫全面照顧,同時體現自讀課型,注重學生自學能力,多種教學方法使學生在輕松愉悅的心情中掌握知識,提高能力,拓展思維。

附板書: 傷仲永

幼年:指物作詩立就

長大:泯然眾人 -------縱向對比

原因:不使學

傷仲永的教案12

教學目標:

(一)培養學生的自學能力,讓學生自己利用課文注釋和工具書讀懂課文,《傷仲永》教案。

(二)熟讀課文,背誦課文。

(三)抓住本文借事說理的特點,弄清材料與觀點的關系,理解作者的思想觀點。

(四)注意本文詳略得當的寫法,揣摩精當的語言。

教學重點、難點:

(一)抓住本文借事說理的特點,弄清材料與觀點的關系,理解作者的思想觀點;

(二)注意本文詳略得當的寫法,揣摩精當的語言。

(三)1、幾個句子的停頓。

2、幾個用法特殊的詞。

3、幾個難句的大意。

教時:兩課時

預習要求:

1、掌握下列字的讀音及意思:

隸、扳、謁、邑、稱、泯、矣、焉、耶

2、朗讀課文,畫出文中不清楚停頓的句子。

第一課時

教學過程

一、導入

古人說:"吾生也有涯,而知也無涯。"這句千古名言,一語道破了"活到老,學到老"的真諦。它告訴我們,一個人只有不斷的學習、終生學習,才能與時俱進,成為順應時代的有用之才。反之,如果你不進行學習,不接受教育,哪怕你是一個神童、一個天才,也會隨著時間的流逝,銷蝕成一個庸才、甚至蠢材。今天我們要學習的課文--〈〈傷仲永〉〉里的主人公方仲永,就是這樣一個典型的例證。

二、檢查預習

1、檢查預習一:指名朗讀,師生共同指正。

2、檢查預習二:由學生提出,師生共同指正。學生齊聲朗讀。

可能出現的句子停頓:

1、仲永/生五年2、借旁近/與之,即/書詩四句,并/自為其名

3、其詩/以養父母、收族為意4、自是/指物做詩/立就,其文理/皆有/可觀者

5、傳/一鄉秀才/觀之6、日扳仲永/環謁于邑人

7、余聞之也/久8、其/受之天也,賢于材人/遠矣

3、全班齊讀全文。

三、作者作品簡介

提問:這是王安石的作品。哪位同學了解王安石以及他的作品,來給大家談談?

--本文選自臨川先生文集,作者王安石(1021-1086),字介甫,號半山,江西臨川人,北宋政治家、文學家。做官后,向朝廷上萬言書,提出政治改革的主張。繼而推行各項政治革新,取得一定成就。但由于保守派的強烈反對,他兩次被罷相。晚年封為荊國公,謚號"文"。著有王臨川集、王文公文集,是唐宋八大家之一。

四、題解

本文是一篇隨筆。

隨筆,即隨手筆錄,不拘一格。是散文的.一種。古代隨筆常借一件事來抒發作者的情感或闡述某種觀點。短小活潑,意境雋永。

提問:誰能說說題目"傷仲永"的"傷"是什么意思?

--哀傷,嘆息。表達了作者的感情。

五、自讀課文,掌握大意

王安石哀嘆方仲永什么呢?請同學們帶著這個疑問,自由朗讀課文一遍。

(一)學生自由誦讀。

(二)學生自讀課文。利用課文注釋和工具書、參考老師補充注釋(可四人小組探討),掌握大意。

(1)理解幾個用法特殊的詞

1、"即書詩四句"書:名詞活用為動詞,寫。

2、"日扳仲永環謁于邑人"日:名詞活用為狀語,每天。

3、"邑人奇之"奇:形容詞活用為動詞,對…感到驚奇。

4、"稍稍賓客其父"賓客:名詞活用為動詞,把…當賓客招待。

5、"父利其然也"利:名詞活用為動詞,認為有利。

(2)理解幾個詞語

1、"養父母"養:贍養。2、"傳一鄉秀才觀之"一鄉:全鄉。

3、"或以錢幣乞之"或:有的人。4、邑人:同縣的人

5、"從先人還家"從:跟從。6、"前時之聞":以前聽到的名聲。

7、"卒之為眾人"卒:最終。眾:普通。8、"如此之賢也"賢:(有)才能。

9、"且為眾人"且:尚且。10、"固眾人"固:本來。

(3)理解下列句式

1、"不使學"省略句,省略了賓語,即"不使(之)學":不讓(仲永)學習。

2、"還自揚州"倒裝句,正確的語序是"自揚州還":從揚州回家。

3、"受之天也"省略句,省略了介詞,即"受之(于)天":從上天那里得到或上天賦予的

(四)翻譯課文。要求一人一句,注意詞義正確

(五)初步感知課文:掌握了文章大意之后,我們明白了作者為什么要"哀嘆"仲永了嗎?

六、全班再一次誦讀課文

七、教師小結

本文記敘了一個神童最終"泯然眾人"的故事,流露出了作者的惋惜之情。那么,作者在文章中表露了自己怎樣的觀點呢?我們又能得到那些啟示呢?下堂課,我們再進一步學習,教案《《傷仲永》教案》。

八、作業

1、抄寫課文及文下注釋一遍

2、熟讀課文

第二課時

教學過程:

一、復習。

二、全班齊讀課文。

三、把握課文內容:

(一)方仲永的變化經歷了哪幾個階段?

第一階段:幼時天資過人,具有作詩才能。

第二階段:十二三歲時才能衰退,大不如前。

第三階段:又過七年后變成平庸之人。

四、學習第一階段(1)

(1)文章首句交代了什么?

---交代了籍貫、身份、姓名、家世。

(2)介紹方仲永的家世有什么作用?

---世隸耕":三字交代了身份、家世,是對"未嘗識書具""不使學"的必要鋪墊,既襯托了方仲永的非凡天資,又暗示了造成他命運的家庭背景。

(3)方仲永的天資過人,表現在哪里?在課文中找出原句。

--"忽啼求之";"即書詩四句";"指物作詩立就,其文理皆有可觀者"。

(4)"啼":一個字生動地寫出方仲永索求書具的兒童情態.

(5)"忽""即""立":三個副詞,使一個天資非凡、文思敏捷的神童形象躍然紙上。

(6)"奇之""賓客其父""乞之":三言兩語就從旁襯托出方仲永的杰出才華。

(7)"日扳仲永環謁于邑人":僅一句話就刻畫出方仲永父親貪圖小利、愚昧無知的形象。

(8)"不使學":三字看似平淡,卻也點明了仲永終未成大器的原因。

(9)方仲永的父親為什么不讓兒子讀書學習?

--原因主要有二:(1)貪財(2)目光短淺,愚昧無知。

(10);朗讀、嘗試背誦。

五、學習第二、三階段(2)

(1)請一位學生朗讀。

(2)開頭一句有何作用?

_承上啟下(過渡句)

(3)方仲永后來有何變化?他的結局又是如何?(原文回答)

--一"見",一"聞",一"問"。僅以一"見"一"聞"一"問"就交代了方仲永后來的變化和結局。

(4)方仲永由天資過人變得"泯然眾人",原因是什么?

--從方仲永個人情況看,原因是"父利其然也,日扳仲永環謁于邑人",貪圖小利,目光短淺,而"不使學"。從道理上說,原因是作者在后面的議論中所認為的那樣,方仲永"受之于天''而"卒之為眾人矣",是因為"其受于人者不至",即沒有受到后天正常的教育。

(4)全班齊讀。

六、默讀(1)(2)段,說說這兩段的表達方式。

--記敘。

七、學習第(3)段。

(1)男同學朗讀。

(2)這一段又用了哪種表達方式?

--議論。

(3)你怎樣認識"受之天"與"受之人"的關系,即"人的天資"與"后天教育"的關系?

--作者認為,二者之間,后者更為重要,即后天教育對一個人是否成才是至關重要的。

(4)從這一段可以看出作者怎樣的人才觀?

--作者認為人的才能有賴于后天的教育和培養,即使是天賦很高的人,如果不接受教育和培養,也會變成平庸無能的人。

(5)齊讀第(3)段。

八、文章敘述了傷仲永從五歲到二十歲間才能變化的三個階段,你認為哪一個階段寫得最詳細?說說你的依據。再想想:作者為什么要詳寫這一階段呢?

--方仲永才能初露時的幼時階段詳寫;理由:這樣安排暗含了文章的主旨,是符合作者意圖的;詳寫這一階段,意在說明一方面"仲永之通悟"確實是"受之天",有先天的因素;另一方面,正是在這個時期,就已經埋下了才能衰退的種子,即"父利其然也,…,不使學"。以方仲永為反面的例子,來說明"受之人"即后天教育的重要性。

九、默讀全文。假如你認為自己很聰明的話,讀了文章后,有什么感受和啟發?假如你認為自己還有點笨,讀了文章后,又有什么感受和啟發?

--本文寓理于事,通過方仲永5歲到20歲才能發展變化的故事,說明了人的天資和后天成才的關系。

由此看來,人的成長,關鍵在后天接受學習提高自身素質。像方仲永這樣天賦高的神童,不學習,最終也變成了普通人一樣。我們這樣的普通人,就更要努力學習,不然想成為一個平常的人恐怕都辦不到。偉大的發明家愛迪生曾經說過:"天才是百分之一的靈感加上百分之九十九的汗水",希望你們珍惜讀書機會,好好學習,長大后成為一個對國家、對社會有用的人。

十、即堂完成課后練習四。

十一、作業

1、完成文后練習三

2、摘抄有關"天才與勤奮"的名言警句5條

傷仲永的教案13

【教學目標】

1、熟讀、朗誦課文,積累文言詞匯。

2、理清文章脈絡,了解借事說理、詳略得當的寫法。

3、感悟文意,認識后天教育的重要性。

【教學重點】

1、積累文言知識。

2、認識后天教育的重要性。

【教學難點】

體會文章詳略得當的寫法。

【學法】

合作探究、誦讀品味。

【教法】

引導對話、感悟體驗。

【課前準備】

1、學生:

查工具書,認記字詞,疏通文意,組織辯手、辯詞。

2、教師:

準備歌曲《愛拼才會贏》,指導學生準備課堂辯論。

【教學過程】

第一課時

一、創設情境,激趣導入

引導學生讀句“一個人能否成才,與天資有關,更與后天教育及自身學習有關”讓學生討論:天資與后天教育對成才哪個重要?,而后發表看法。(根據學生意見把學生分成兩組)

今天我們學習王安石的《傷仲永》讓我們在品學中感悟真知、品析事理,體味怎樣才能成才的人生真諦吧!

簡介作者:請1~2名學生根據積累的知識介紹王安石,教師適時補充。

二、多元感知,品悟分析

1、投影出示課文原文,找一生讀文,其他學生糾錯、正音。

2、學生自讀全文,指出疑難,投影出示重點詞句,師生釋疑。(生問生答、師生對話)

3、學生分小組合作再讀文章,探究文意,要求用自己的話講述方仲永的故事。(學生合作研析、全班交流)

4、相信大家通過讀文與聽故事你肯定認識了仲永這個人,那么你認識到了一個 的方仲永呢?

5、請大家再細讀課文,思考仲永的變化可以分為幾個階段,從哪些句子可以看出這些變化?

(學生小組分析)

第一階段:“仲永生五年……可觀者。”寫方仲永天資過人、才能出眾;

第二階段:“……不能稱前時之聞”寫仲永才能衰退;

第三階段:“又七年……泯然眾人矣。”寫仲永變成一個平庸之人。

6、再讀分析仲永變化的原因是什么?仲永的事例,昭示了一個什么道理?

7、文中哪些文句能體現這個道理?

(引導分析最后一段)

8、通過我們上述分析,你認為作者對方仲永的態度和情感如何?

明確:“傷”。寫可傷之事,說何以可傷之理,字里行間流露出對一個神童最終“泯然眾人矣”的惋惜之情,對“受于天”而“受于人者不至”者的哀傷之情,態度鮮明。

三、鞏固訓練,交流感悟

1、朗讀全文,深入感悟。

2、學生交流自己讀文所感。

四、課下準備,參與活動

根據課始時的分組情況及學生此時意見將學生分成兩組。要求學生明確辯題,確定辯手,搜集材料,準備課堂辯論。

第二課時

〖教學內容

了解借事說理、詳略得當的寫法。通過辯論深入認識后天教育的重要性。

一、導入新課

上節課我們認識到了一個“天資聰穎”“受于天”而“受于人者不至”的方仲永,這節課我們將通過研讀、品味課文,對文章所昭示的`道理做以深入感知。

二、精讀研析

請大家細讀課文,分組討論分析:

1、課文可分幾部分?各部分之間是什么關系,重點是哪個部分?

可分兩部分,先敘事,后說理,由事入理。兩部分是證明與被證明的關系,重點是議論、說理。

2、敘事有詳有略,哪些詳?哪些略?為什么這樣安排材料?

是為了更好的突出中心,詳寫方仲永才能初露是為了突出他的神童天賦,與后來的“泯然眾人”形成反差,從而突出后天教育的重要性。

三、體驗反思

活動一:辯論

題目:成才的關鍵

正方:后天教育是成才的關鍵

反方:天資聰穎是成才的關鍵

學生通過辯論明確“受于天”與“受于人”的關系,深入認識后天教育的重要。教師適機點撥,讓學生學習本文說理的方法,通過列舉名人、身邊人的事例;列舉名人名言、講道理等初步體會議論文的寫作方法。

活動二:審視自我,超越自我

通過剛才的辯論大家認識到了天資與后天教育各自對成才的作用,請你審視一下自己,你屬于哪類人呢?學習了《傷仲永》這篇文章你對今后的學習生活有何設想?(鼓勵學生積極發言,交流己見)

四、教師小結,情感激勵

大家的看法很好,正如《為學》一文中所言“昏庸聰敏之用豈有常哉?”,也正如大發明家愛迪生所說“天才是百分之一的靈感,百分之九十九的汗水”一樣,后天努力,后天學習,后天教育至關重要。相信大家定會以仲永為鑒,從今做起,努力學習,刻苦拼搏,拼搏的路上,肯定會遇到挫折,請大家記住:“相信自己,無論遇到多少坎坷,最終于你的永遠是希望!愛拼才會贏!”

多媒體播放歌曲《愛拼才會贏》片段,余音中結束本課。

傷仲永的教案14

教學目的

1.朗讀課文,正確掌握句中的停頓。

2.積累掌握一些文言詞匯。

3.理解文章內容和中心思想。

4.學習比較閱讀的方法。

重點、難點

重點:

(l)朗讀課文,正確掌握句中的停頓。

(2)積累掌握一些文言詞匯。

(3)翻譯全文。

難點:

(1)理解文章內容和中心思想。

(2)學習比較閱讀的方法。

教學時間一課時

教學過程

一、預習

朗讀課文,,看課文注釋,翻譯課文。

二、導入

三.作家作品簡介

本文選用《臨川先生文集》。作者王安石(1021—1086),字介甫,號半山,江西臨川人,北宋政治家、文學家。做官后,向朝廷上萬言書,提出政治改革的主張。繼而推行各項政治革新,取得一定成就。但由于保守派的強烈反對,他兩次被害相。晚年封為荊國公,謚號“文”。著有《王臨川集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。

2.題解:

本文用“傷”字點出作者的寫作意圖。“傷”是哀傷,良傳的意思,表達了作者對方仲永這樣的人才,“泯然眾人”的哀傷,惋惜之情。

三、正課

1·朗讀課文。

2.請學生翻譯課文。(可一人一句,要講清重點詞語)

補充課文注釋:

“世隸耕”隸:屬于。

“未嘗識書具”嘗:曾經。

“父異焉”焉:語氣代詞,代這件事。

“即書詩四句”書:動詞,寫。

“并自為其名”自:自己。為:動詞,題上。

“自是指物作詩立就”自:從。是:這。就:完成。

“稍稍賓客其父”賓客:名詞用作動詞,意思是以賓客之禮相待。

“或以錢幣丐之”或:有的人。

“父利其然也”利:動員的以動用法,以……為利。然:這樣。

“從先人還家”從:跟從。

“還自揚州”:從揚州回家。

“賢手材人遠矣”賢:比……好,優秀。

“卒之為眾人”卒:最終。

“且為眾人”且:況且。

“固眾人”固:本來。

“得為眾人而已耶?”反問句。恐怕他連普通人還不如罷了。

3.提問:訪歸納文章的投意。

討論并歸納:

第一段:寫方仲永才華初露時的情形。

第二段:寫方仲永才能衰竭,終于成為普通人。

第三段:議論雖有先天的聰明,但后天的學習更重要。

4.提問:文章第一段介紹方仲永的家世和“生五年未嘗識書具”的目的是什么?

討論并歸納:襯托方仲永非凡的天資。一個沒有家學背景的人,生而知之,更見其大資非凡。也暗示下文其父“不使學”的原因。

5.提問:第一段的主要內容有兩層,試歸納層意。

討論并歸納:

第一層:寫仲永幼年作詩的非凡才能。

第二層:寫其父貪利而“不使學”的錯誤作法。

6提問:第二段寫方仲永才能衰竭,最終成為普通人的原因是什么?

討論并歸納:原因是其父負其利不使學。

7.提問:第三段議論寫作者的觀點。清簡要說說作者的觀點是什么?

討論并歸納:作者認為人的才能有賴于后天的教育和培養,即使是天賦很高的人,如果不加以教育和培養,也會變成平庸無能的人。

8.提問:請把本文與《孫權勸學》相比較,說說你的人才觀。討論并歸納:人的成長關鍵在后天接受學習提高自身素質。像方仲永這樣天賦高的神童,不學習,最終也變成了普通人一樣。而像目蒙這樣大字不識幾個的武將,通過學習,也具有了軍事方面或政治方面的才干和謀略。像我們這樣的普通人更要努力學習,不然想成為一個平常的人恐怕都辦不到。

四、小結

本文寓理于事,通過方仲永5歲到20歲才能發展變化的故事,說明了人的天資和后天成才的關系。前兩段敘事,最后一段議論。敘事部分詳寫方仲永幼年才能出眾的'情形,而略寫此后的情況,先仰后場,對比鮮明,表達了作者的婉惜之情;然后就事說理,提出作者的見解,畫龍點睛,起了突出中心的作用。

五、作業

1.課后練習一、二、三。

2.選用課時作業優化設計。

課時作業優化設計

(-)解釋了列加點的豐。

A世隸耕()

B.未嘗識書具()

C.即書詩四句()

D.其詩以養父母,收族為意()()()

E.或以錢幣乞之()()

F從先人還家()

G賢于材人遠矣()

(二)指出下列句中的“之”各指代什么?

A忽啼求之()B.借旁近與之()

C.邑人奇之()D.或以錢幣丐之()

(三)翻譯下列文有句子。

1.稍稍賓客其父。

2.則其受于人者不至也。

(附譯文)

金溪有個叫方仲永的,世代以種田為業。仲永長到五歲,不曾認識筆墨紙硯,有一天忽然放聲哭著要這些東西。父親對此感到驚異,從鄰

近人家借來給他,仲永當即寫了四句詩,并且題上自己的名字。這首詩以贍養父母,團結同宗族的人為內容,傳給全鄉的秀才看了。從此,指定物品讓他作詩,他能立即寫好,詩的文章和道理都有值得看的地方。同縣的人對他感到驚奇,漸漸的請他的父親去做客,有的人還花錢求仲永題詩。他的父親認為這樣有利可圖,每天牽著仲永四處拜訪同縣的人,不讓他學習。

我聽到這件事很久了,明道年間,我隨先父回到家鄉,在多多家里見到他,十二三歲了。讓他作詩,寫出來的詩不能與從前的名聲相稱。又過了七年,我從揚州回來,再次到舅舅家,問起方仲永的情況,回答說:“他完全同平常人一樣了。”

王先生說:仲永的通達聰慧是天賦的。他的天資,比一般有才能的人高得多。他最終成為一個平凡的人,是因為他沒有受到后天的教育。像他那樣天生聰明,如此有才智,沒有受到后天的教育,尚且要成為平凡的人;那么,現在那些不是天生聰明,本來就是平凡的人,又不接受后天的教育,想成為一個平常的人恐怕都不能夠。

傷仲永的教案15

學習目標:

1、結合課文注釋和工具書讀懂課文。

2、學習并掌握“之”“于”的用法及文言詞活用的情況。

3、學習課文詳略得當的寫法,揣摩精當的語言。

4、認識后天教育的重要性。

學習重難點:

1、了解課文先揚后抑的寫法

2、弄清方仲永才能發展變化的過程和才能衰退的主要原因。

學前預習:

1、了解作者及相關文學常識(唐宋八大家)

2、順暢地朗讀課文

課時安排:兩課時

教學過程:

第一課時

一、導入課文

板書:“天才是百分之一的靈感加上百分之九十九的血汗”——愛因斯坦這句話告訴了我們什么道理?

明確:世界上是沒有天才的,任何人的成功都必須付出自己的辛勤汗水。

這個道理并不是所有的人都能明白。今天我們就一起來學習王安石的《傷仲永》。看看王安石筆下的方仲永是怎樣從天才變成常人的。

二、文學常識 (學生回答,老師補充。)

王安石,北宋政治家、思想家、文學家。唐宋八大家之 一。

補充:唐宋八大家:唐代的韓愈、柳宗元和宋代的'蘇洵、蘇軾、蘇轍(蘇軾,蘇洵,蘇轍三人稱為三蘇)、歐陽修、王安石、曾鞏

三、 朗讀課文

1、學生自讀,掃除讀音障礙,教師范讀。

①、重點詞語:

隸lì 扳pān 謁yè

邑yì 矣yǐ 泯mǐn

稱chēn 卒zú 焉yān

耶yé 為wéi 夫fú

②、朗讀節奏:

借旁近/與之,即/書詩四句,并/自為其名

自是/指物做詩/立就,其文理/皆有/可觀者

③、朗讀情感:請一學生朗讀課文,學生點評

提問:作者對方仲永應該是什么情感? 從哪可看出作者的這一情感?

(本文題目是《傷仲永》,文中的“傷”是什么意思?表達了作者怎樣的思想感情?)

明確:“傷”是“哀傷”之意,表達了作者的惋惜之情。(從標題和最后一段得知,學生再讀最后一段)

2、熟讀課文,結合注解掃除理解障礙。

①、明確重點詞語詞義:

世隸耕 隸: 未嘗識書具 嘗:

并自為其名 為: 指物作詩立就 就:

稍稍賓客其父 稍稍: 或以錢幣求之 或:

環謁于邑人 環謁: 不能稱前時之聞 稱;

泯然眾人矣 泯然:

②、明確詞類活用:

邑人奇之 : 奇: 稍稍賓客其父 : 賓客:

父利其然也 : 利:

四、復述故事

明確:本文就是通過記敘方仲永幼年時天資過人,卻因其父“不使學”而最終“泯然眾人”,變得平庸無奇的故事。

五、小結

第二課時

一、齊讀課文,再請三位學生逐段翻譯課文

二、詞語歸類

之:

(1)忽啼求之: (2)借旁近與之:

(3)余聞之也久: (4)不能稱前時之聞:

于:

① 環謁于邑人: (2)于舅家見之:

其

①即書詩四句,并自為其名: ②其詩以養父母、收族為意:

③其文理皆有可觀者: ④稍稍賓客其父。

⑤父利其然也:

三、整體感知,問題探究

1.文中哪些句子概括了仲永才能發展變化的三個階段?點明仲永才能衰退的主要原因的句子是哪句?

明確:三個句子是:幼年時,“指物作詩立就,其文理皆有可觀者”

后來,“令作詩,不能稱前時之聞

最后,” “泯然眾人矣”。

點明仲永才能衰退主要原因的句子是“父利其然也,日扳仲永環謁于邑人,不使學”。

2、從“日扳仲永環謁于邑人,不使學”中,可以看出仲永的父親是一個什么樣的人?

3、三個階段中你認為哪一個階段寫得最詳細?說說你的依據。再想想:作者為什么要詳寫這一階段呢?

明確:方仲永才能初露時的幼年階段詳寫。詳寫這一階段,意在說明一方面“仲永之通悟”確實是“受之天”,有先天的因素;另一方面,正是在這個時期,就已經埋下了才能衰退的種子,即“父利其然也,……不使學”。以方仲永為反面的例子,來說明后天教育的重要性。

四、小結: 板書設計:

傷仲永

敘 (五歲時) 幼年天資聰明 異、奇 (詳)

(十二、三歲時) 少年才能衰退 不能稱前時之聞 (略)

(又七年) 青年淪為庸人 泯然眾人

五、教學反思:

【傷仲永的教案】相關文章:

傷仲永教案02-08

《傷仲永》教案06-22

教案《傷仲永》11-28

《傷仲永》的教案10-11

《傷仲永》教案10-12

《傷仲永》教案精選08-08

傷仲永教案07-19

傷仲永教案09-15

課文《傷仲永》的教案06-12